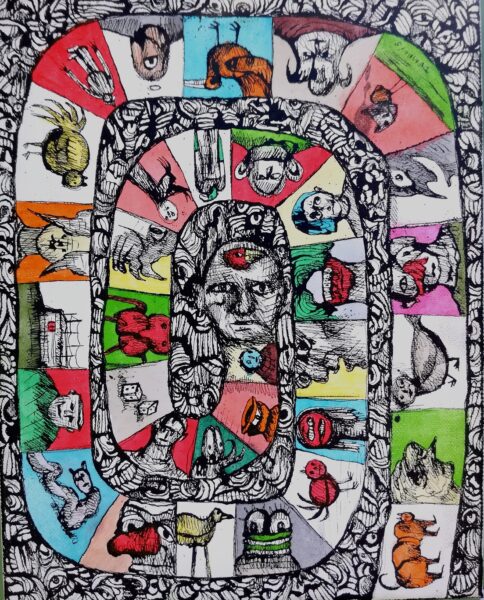

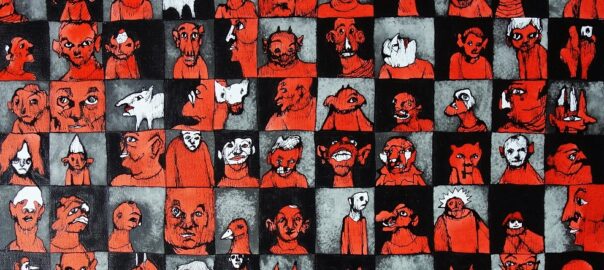

Les personnages d’Éric Demelis semblent évoluer sur un plateau de théâtre populaire. On les imagine en plein air, sur des tréteaux, annoncés par des harangueurs invitant le public à participer. Bien plus qu’à des spectacles de foire, leur frontalité fait penser à l’image que l’on se fait de la mise en scène d’un de ces mystères, fabliaux, moralités, jeux, farces, soties, miracles ou autres fêtes des fous qui fleurissaient au Moyen-Âge. À moins qu’ils ne nous prennent à témoin dans le jeu d’un épisode d’une mise en scène du théâtre de la vie, celui dont un héros d’une comédie de Shakespeare déclare :

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players;

Bouffons, clowns tristes, fous avec leur bonnet à grelots et leur marotte, ils sont dotés de protubérances ou de cornes dont on se saurait dire si elles sont organiques ou appartiennent à des masques qu’ils porteraient. À moins que ce ne soient des marionnettes, de celles dont Claudel écrivait « La marionnette est une parole qui agit. » Car ils agissent, c’est indéniable, même si leur but reste difficilement identifiable. Ils veulent peut-être nous mettre en garde contre un excès de cette sage rationalité dont Érasme déclarait : « C’est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. »

Le terrain de jeu d’Éric Demelis se situe aux limites, en lisière de plusieurs univers : ni art savant ni produit d’une quelconque expression art-brutiste, ni bande dessinée ni dessin classique, ni réaliste ni onirique, ni drolatique ni sérieux… et, cependant, quand même un peu tout ceci à la fois… Ce sont cette indéfinition définitive et cette instabilité essentielle qui nous attirent et nous captivent. On pressent que ses compositions sont porteuses de sens mais le décryptage en est difficile. On soupçonne cependant une logique inflexible derrière tous ces montages, un peu à la façon dont Raymond Roussel construisait ses récits. Mais les rails en mou de veau portant la statue de l’ilote en baleines de corset fuient dès que l’on s’efforce d’en appréhender la signification…

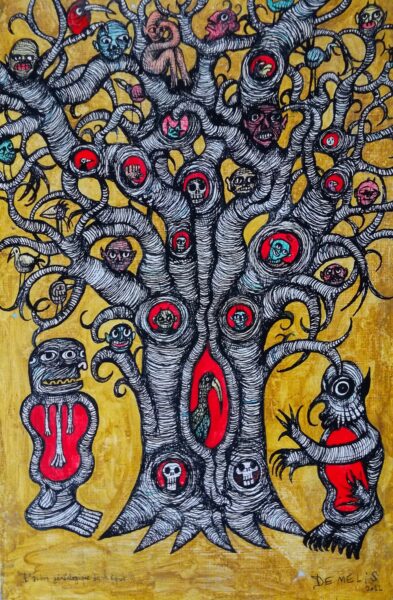

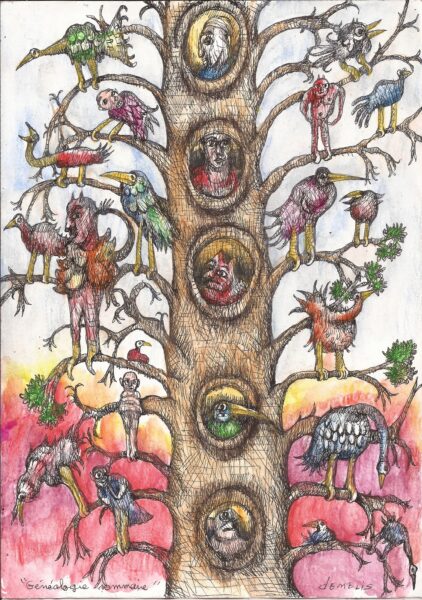

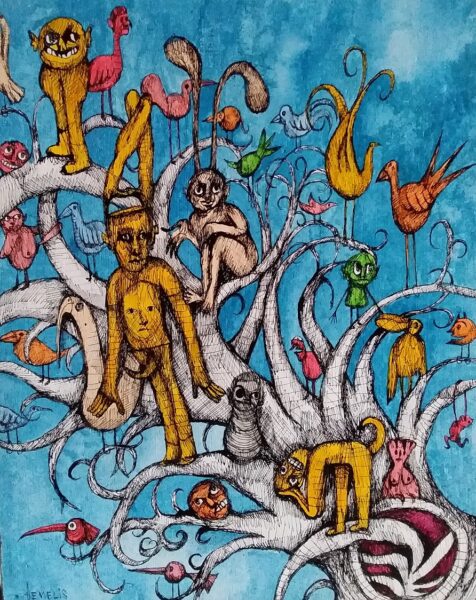

Le jeu surréaliste du cadavre exquis n’est pas très loin non plus, bien que la composition des dessins d’Éric Demelis n’ait rien d’aléatoire. C’est à travers la pratique des dessins à quatre mains, avec ses complices Caroline Dahyot ou Gaspard Pitiot, qu’il introduit cette touche d’altérité qui se manifeste souvent par l’apparition d’êtres, certes hybrides, mais plus proches de l’animalité que dans ses compositions en solo. Peut-être faut-il y voir une matérialisation du propos de George Steiner : « Très lentement, et souvent trop tard, l’homme commence à reconnaître dans l’animal son témoin, son altérité irremplaçable. » C’est aussi dans la collaboration avec des écrivains pour produire des livres uniques qu’Éric Demelis satisfait son besoin de confrontation avec une pensée et une expérience autres que la sienne. Il déclare : « Le plaisir réside dans l’objet qui se construit à deux et dans la découverte de l’écrivain. Je me laisse souvent bercer par l’atmosphère des mots sans chercher à leur correspondre avec mon dessin. »

On décèle, dans les dessins d’Éric Demelis, qu’ils soient réalisés en solo ou en duo, la manifestation d’angoisses sous-jacentes, de peurs refoulées, qui s’enracinent dans les mythes et les nostalgies d’un passé plus ou moins distant. Ils révèlent la difficile expérience d’une vie, en perpétuelle tension entre être et paraître, entre agir et observer, entre implication et contemplation, ce qui faisait dire à Sartre : « La vie, c’est une panique dans un théâtre en feu. » Et quand il faut sauver les meubles devant la menace de l’incendie, l’artiste fait le choix de se retirer avec ses fantasmes et ses regrets plutôt que de prendre le risque de repartir d’une page blanche.

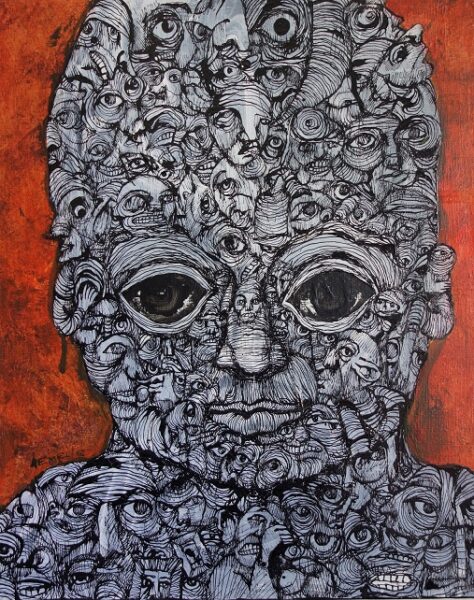

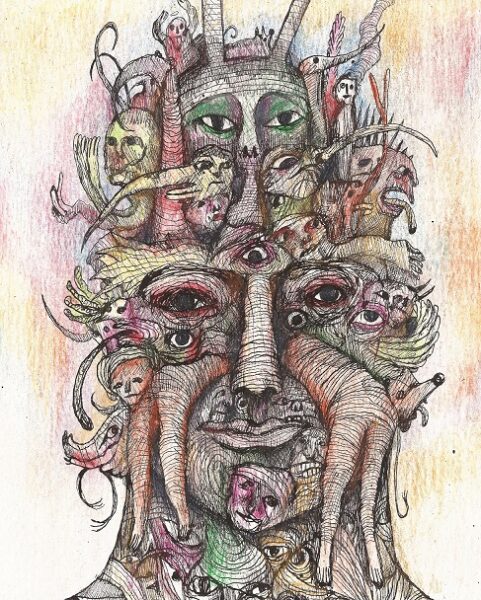

Certaines feuilles sont tellement denses dans le grouillement de personnages et la prolifération de formes qu’elles évoquent une goutte de bouillon de culture observée au microscope. Il est vrai qu’Éric Demelis a fait des études de biologie qui l’ont certainement marqué. C’est probablement le passage par cette formation qui explique l’organicité de ses compositions. Elles grouillent de formes, saturant l’espace pictural mais aussi la capacité d’observation et de regard du spectateur. Mais la goutte de trop, celle qu’évoque Sainte-Beuve, ne vient fort heureusement jamais… Bien au contraire, Éric Demelis arrive à maintenir l’attention en perpétuelle tension, quitte à provoquer une forme de vertige chez l’observateur. Et ce vertige n’est autre que celui de la découverte de l’humanité, celui que Büchner évoque : « Chaque homme est un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus. » Peut-être aussi, faut-il y voir la marque de l’angoisse qui, selon Kierkegaard, accompagne la découverte de la liberté : « L’angoisse est le vertige de la liberté. »

Quoi qu’il en soit, ce tourbillon incessant produit l’effet d’une spirale aspirante qui entraîne le regardeur, à son corps défendant, dans une plongée vers un monde autre, vers un univers de personnages errants, perdus, en attente d’on ne sait trop quoi où, en bout de course, il finit par se retrouver face au miroir de sa propre existence, confronté à ses fantasmes, à ses frayeurs, à ses doutes… à lui-même et à son irréductible complexité… Et ce face-à-face peut se révéler cruel mais, comme l’écrivait Artaud : « Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n’est pas possible. »

Louis Doucet, août 2015