Les voeux du Festival : une année 2025, féconde, robuste et pleine de surprises et rencontres artistiques

Tel est le titre de la conférence dansée de l’édition 2023 du festival des Arts foreZtiers. J’ai sélectionné des textes au fil de différentes lectures. Je souhaitais que les textes soient beaux, poétiques et engagés et que chaque extrait ait une autonomie propre, que l’on puisse le comprendre quand bien même on ne connaitrait pas l’ensemble de l’ouvrage ou du roman duquel il était extrait. Chemin faisant une trame thématique s’est créée autour de ces titres : matrice de vie, intensité du présent par la relation aux autres et au monde, la connaissance par le corps, les racines s’entremêlent, des mondes détruits et guérir le monde abîmé.

Albert David m’a accompagnée en musique. Pendant le spectacle à Chavaniac-Lafayette, nous avions enregistré des lectures pour que je puisse danser dessus, ou bien c’est Albert qui en lisait et certains textes, c’est moi qui les lisais, sans danser alors, sauf les deux que je connaissais bien par cœur.

Dans ce qui suit, je présente chaque thème. Les liens hypertextes dirigent vers les vidéos de lectures dansées réalisées ultérieurement en différents lieux.

J’ai sélectionné trois extraits du roman d’Alain Damasio intitulé Les furtifs et un extrait du roman Le partage des eaux de Alejo Carpentier. Quand j’ai découvert le roman d’Alain Damasio, je me suis dis comme une évidence que les furtifs et les furtives sont l’essence de la vie. Les trois extraits sont pris à différents moments de la lecture du roman : « blanc », « revenir » et « cacourir ». Quand dans le roman d’Alejo Carpentier j’ai lu la mère est « la base de toute religion », je me suis dis qu’il était évident de lier ces deux lectures. Peuples racines, peuples à la racine de toute vie, les furtifs, les furtives et les mères pouvaient lancer la danse.

Quand on commence à faire des recherches sur les peuples racines, il y a cette idée que nous, les animaux humains, faisons simplement partie du vivant. Une manière de le respecter, c’est d’être dans une relation amicale avec le monde. Dans le roman Les mangeurs de nuit, de Marie Charrel, il y a ce désir de « faire corps avec l’autour ». Dans Les abeilles grises, l’auteur Andreï Kourkov nous invite à tenter un jour « de coucher au-dessus d’un essaim d’abeilles ». C’est chaque jour que l’on peut faire l’effort de sentir la relation aux autres et au monde, par exemple quand on se rend en vélo à son travail dans notre nature urbaine. La danseuse Nadia Vadori-Gauthier se donne même cet impératif éthique : « y aller quoi qu’il arrive ». Elle s’oblige à faire cet effort chaque jour quoi qu’il arrive.

Le corps est engagé dans le monde. Tous les sens en éveil. Marie Charrel nous invite à lire des contes du nord du Canada, du monde tsimshian, dans une terre de saumons où les hommes savent ce qu’ils leur doivent. Je trouve que les professeurs de danse, par les conseils qu’ils donnent à leur élèves, les invitent à devenir hommes-et-femmes-saumons à leurs façons. Du nord-ouest canadien, allons vers les nombreuses îles du Pacifique avec Roberto Casati dans Philosophie de l’océan et imaginons l’histoire des habitants du Pacifique. Puis arrivons en Nouvelle-Zélande avec Sacha Bourgeois-Gironde dans Etre la rivière pour découvrir comment le peuple maori a abordé cette grande terre en navigateur.

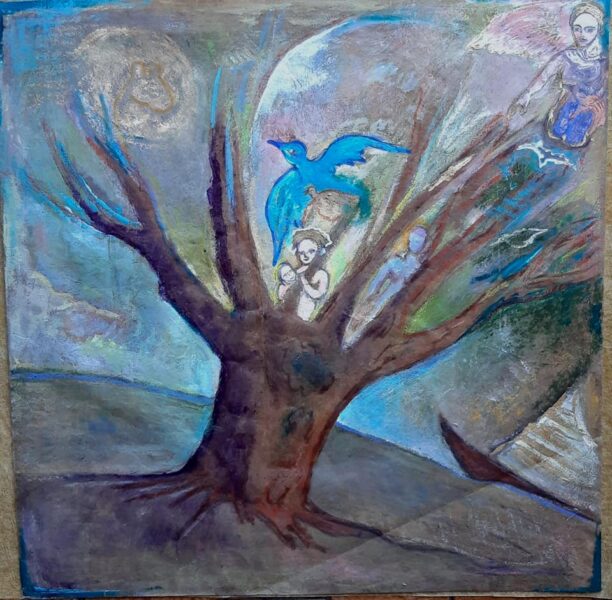

Les racines s’entremêlent parfois à des milliers de kilomètres. Par conséquent, avoir des racines, cela ne signifie pas être assigné à résidence en un lieu. Nous sommes multi racinaires. Nous les humains, nous les vivants. Dans L’arbre monde, Richard Powers nous explique l’origine du mot « book » en anglais en dégustant une papaye. Dans Les mangeurs de nuit, Marie Charrel nous invite avec grande poésie à considérer une amitié profonde tissées de racines nord canadiennes et japonaises. Il faut retenir ce mot japonais : natsukashii, qui « décrit le sentiment que réveille un souvenir soudain ». Les souvenirs forment des lits racinaires.

Le vivant souffre du fait d’une partie des humains. Des mondes sont détruits. Dans le roman Cher premier amour, Zoé Valdès nous conduit au cœur de la forêt cubaine. L’extrait que j’ai choisi ici est un cri pour le droit de vivre. Tout récemment, Emilie Barrucand nous rappelle la terrible atteinte des sols, des populations et des libertés, les trois ensemble, qui touchent l’Amazonie. La dévastation de la forêt et des sols est une tragédie plurielle. Les peuples racines en souffrent, la vie en souffre.

« Pour espérer un vrai changement pour la protection de l’Amazonie et des peuples autochtones, l’Europe doit aussi se remettre en question » écrit Emilie Barrucand. Le droit des rivières oblige chaque génération à réenvisager ses responsabilités comme une dette qui s’étend sur les générations futures. Il y a des capitaines qu’il ne faut pas écouter et il faut des réservoirs de rêves, tel est le motif du roman de Mariane Rötig, La disparition des rêves. Au musée du quai Branly, il y a eu ce spectacle de danse : Guddir Guddir de Dalisa Pigram. C’est l’appel d’un oiseau, ne le manquons pas. Roberto Casati répond à l’appel en suggérant la création d’un « syndicat du plancton ». C’est très sérieux, c’est impératif.

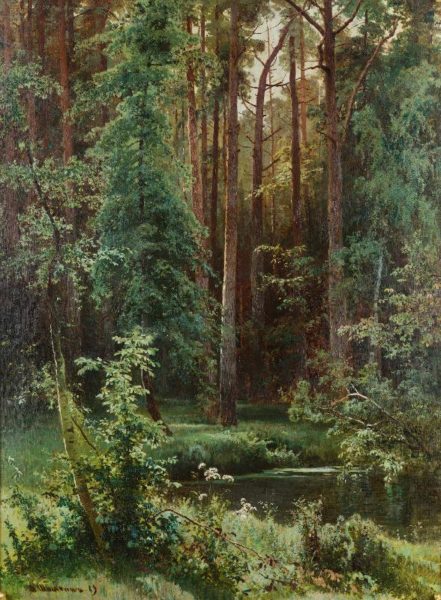

Merci à Olga Kataeva-Rochford pour les photographies, à noter sur la photo ci-dessus où je suis de 3/4 dos que l’on peut voir deux tableaux d’Olga et un peuple migrateur sur le banc

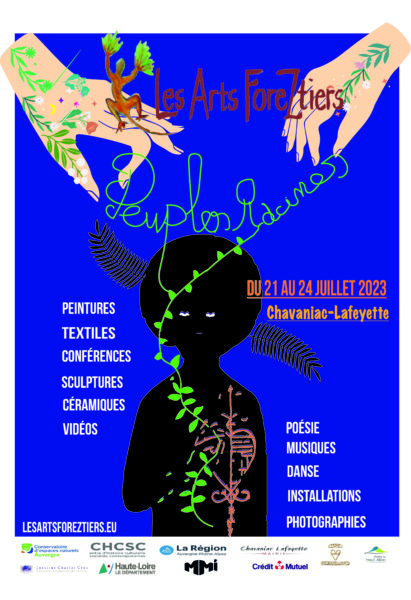

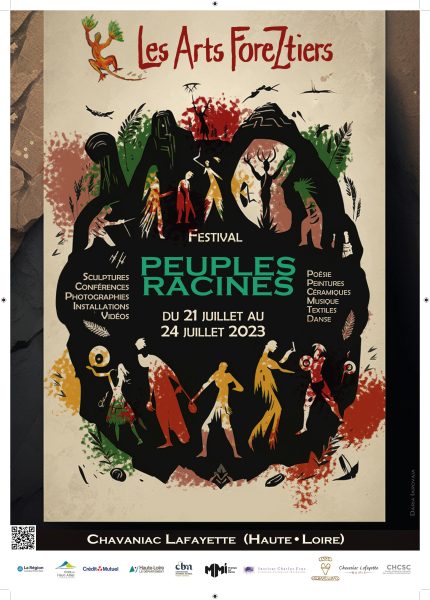

Le programme du Festival des Arts Foreztiers 2023 s’élabore tranquillement, avec des animations, des concerts des conférences et une exposition d’oeuvres inspirées du thème des Peuples Racines.

Déambulations, dialogues et animations de 10 heures à 21 heures en présence des artistes.

Nous attendons pour exemple (liste non close) :

ANIMATIONS / Salle des Fêtes, Ferme Saint Éloi

Lieux des EXPOSITIONS : ferme Saint Éloi, Hauts garages du Prévent, salle des Aînés

—–Des oeuvres peintes, brodées, estampes ou dessinées de Barbara d’Antuono, Rosine Astorgue, Thierry Basile, Véro Béné, Johan Bonnefoy, Diane Cazelles, Sylvie Dallet, Olga Kataeva Rochford, Iziak Keller, Jean-François Jullien, Weixuan Li, Félix Monsonis, Eddy Saint-Martin, Fabienne Recanzone, Anouk Rugueu, Sylvain Salomovitz, Florence Vasseur…

—- des sculptures (bois, pierre et terre, verre et céramique) de Daniel Chabidon, Jean-François Courbe, Gallou (brodeuse de fer), Olga Kataeva-Rochford, François Lacoste, Wei Liu, Isabelle Lambert, Julia Litvine, Fanny Pallardo, Quatsous, Elisabeth Toupet….

— les photographies d‘Albert David, Vinciane Liners, la Galerie Lumière des Roses, Jean Claude Moschetti (sous réserve)…

— Conférences scientifiques sur le thème des Peuples Racines (salle des Fêtes):

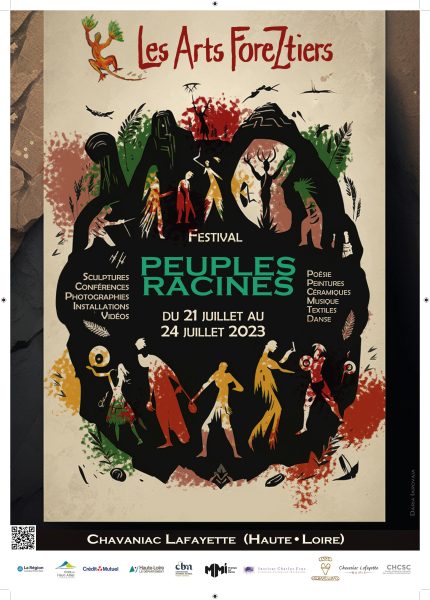

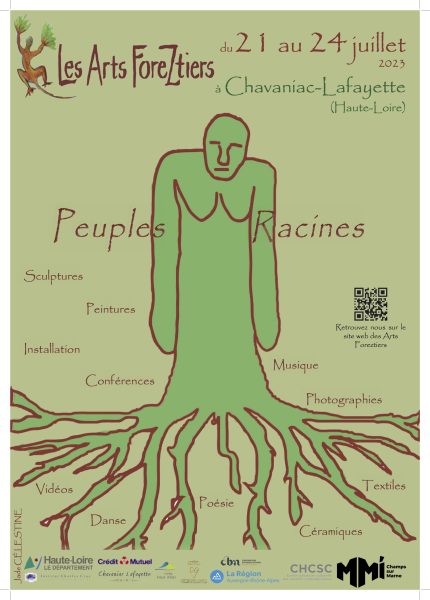

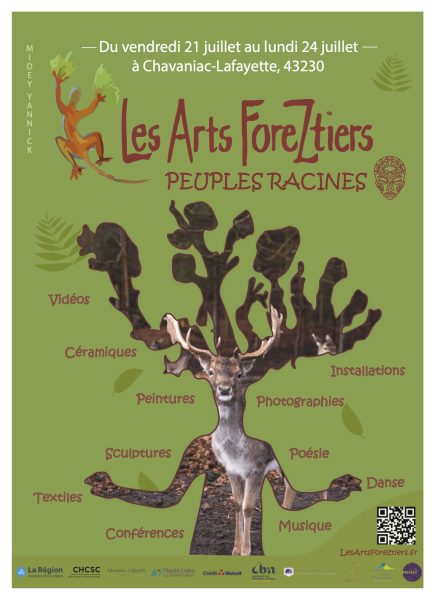

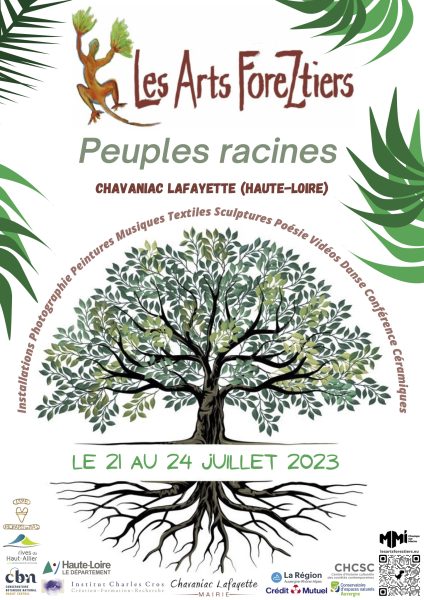

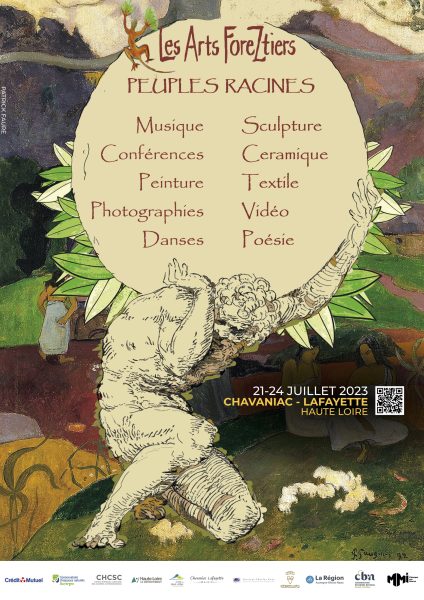

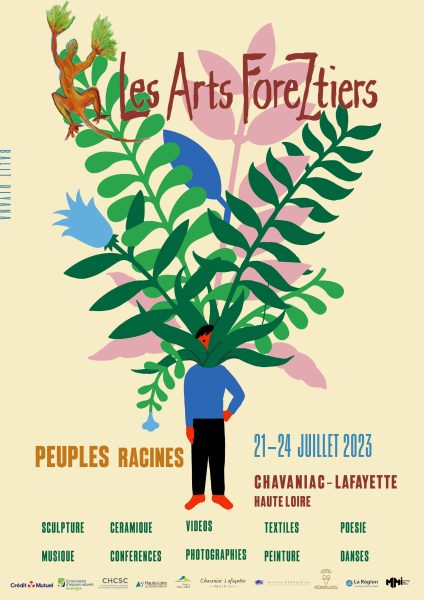

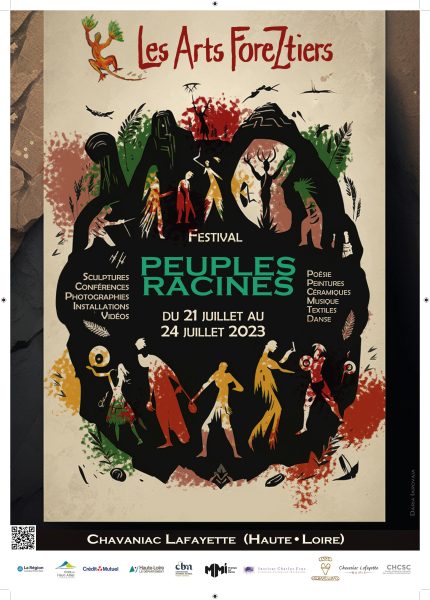

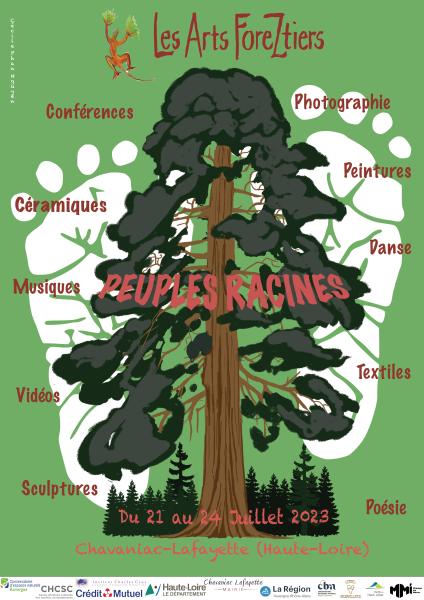

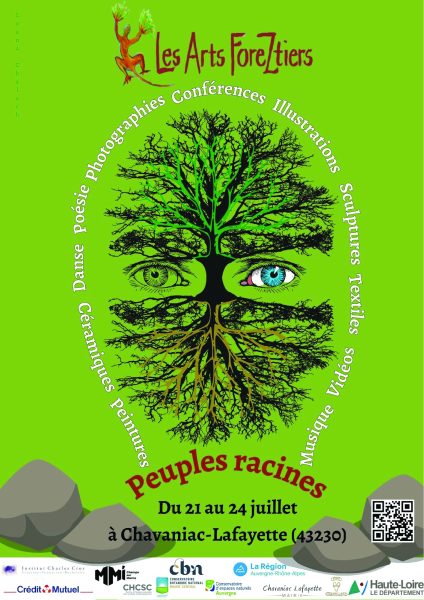

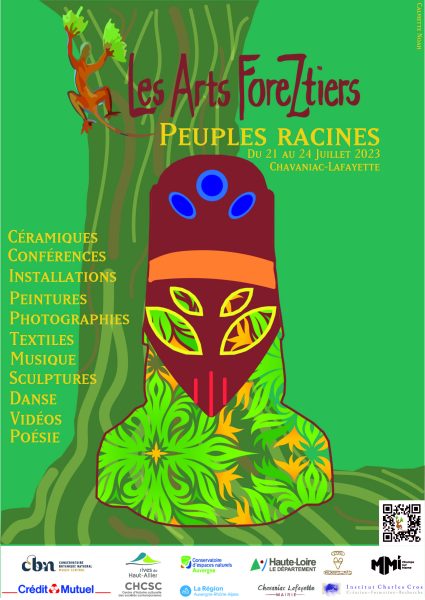

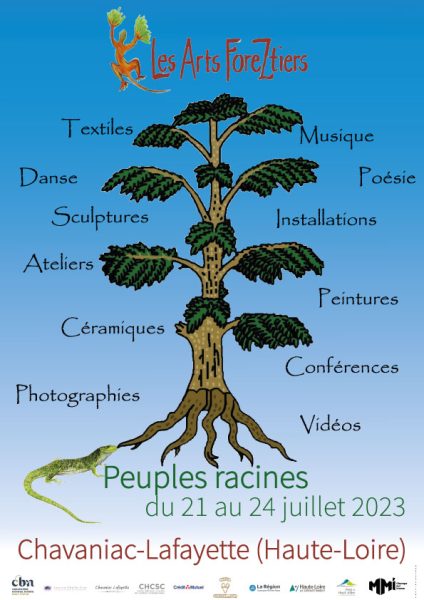

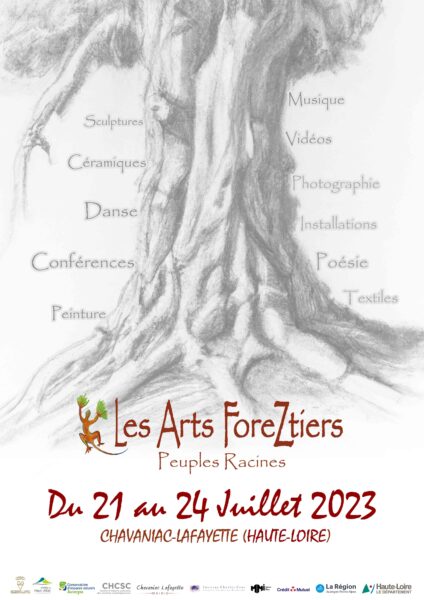

Les étudiants de première année des Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI de l’Institut Universitaire Technologique de Champs sur Marne) ont composé 56 affiches pour le Festival des Arts Foreztiers 2023.

Le titre de « Peuples Racines » a suscité beaucoup d’interrogations et de suggestions visuelles. Quatorze propositions originales sont finalistes de ce concours de l’affiche qui représentera le Festival 2023. L’équipe du Festival a sélectionné en première lecture les oeuvres de :

Tania Almeida Gomez, Danish Anwar Chaudry, Antoine Attali, Dyana Balit, Thomas Bansront, Noah Calmette, Loana Chalach, Corentin Chalat, Jade Célestine, Patrick Faure, Daria Iarovaia, Andréa Laizeau, Yannick Midey, Cécile Phan Nguyen et Léo Planus.

En voici quelques unes, les autres seront insérées progressivement…

Un monde foisonnant, où l’ancien rencontre le nouveau en harmonie

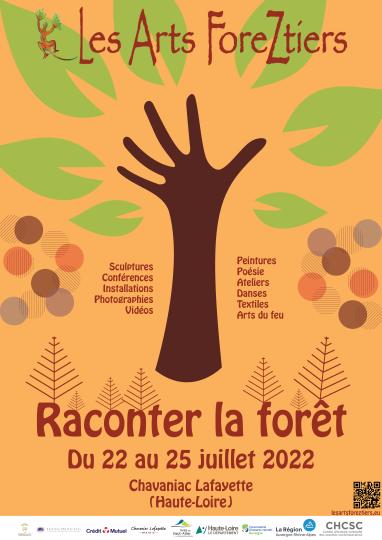

Pour différentes raisons et particulièrement la désir du Conseil Général de Haute-Loire de recentrer l’année 2023 sur le thème du VÉGÉTAL, en année impaire…

Le Festival des Arts Foreztiers va se déplacer d’une année paire à une année impaire…

Nous allons donc organiser deux années de suite le Festival : 2022 et 2023, ce qui exige des prouesses d’organisation et de travail d’équipe !

Le Prochain Festival se situe donc du vendredi 21 juillet au lundi 24 inclus…

Le thème en est : PEUPLES RACINES,

avec comme toujours des conférences, des expositions, des performances des expressions artistiques et de recherche mêlées….

à bientôt !

Mail : artsforeztiers@orange.fr

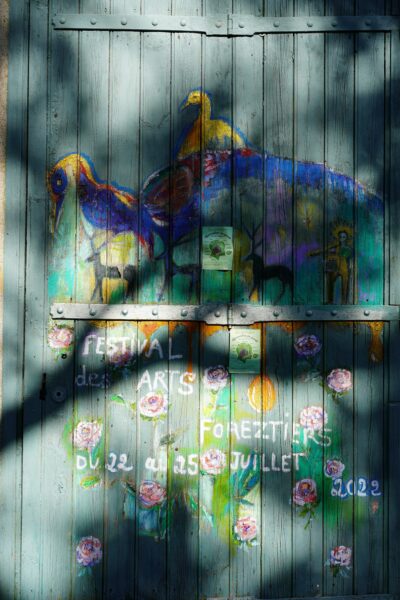

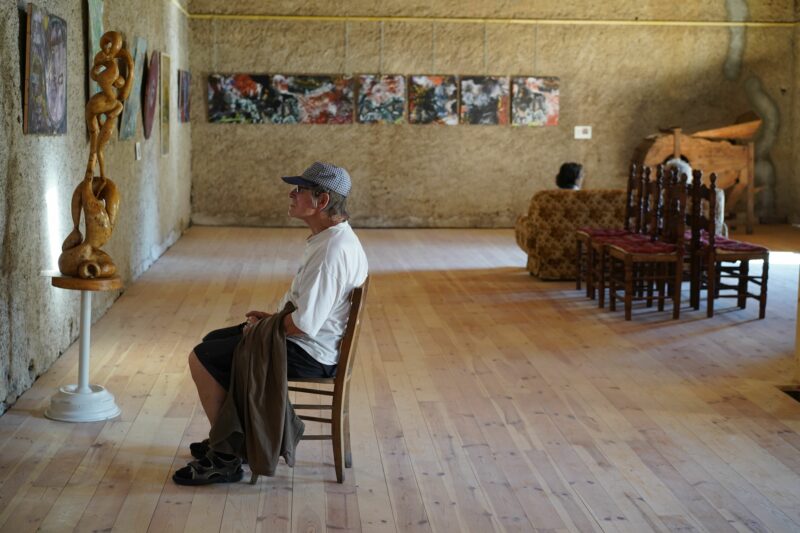

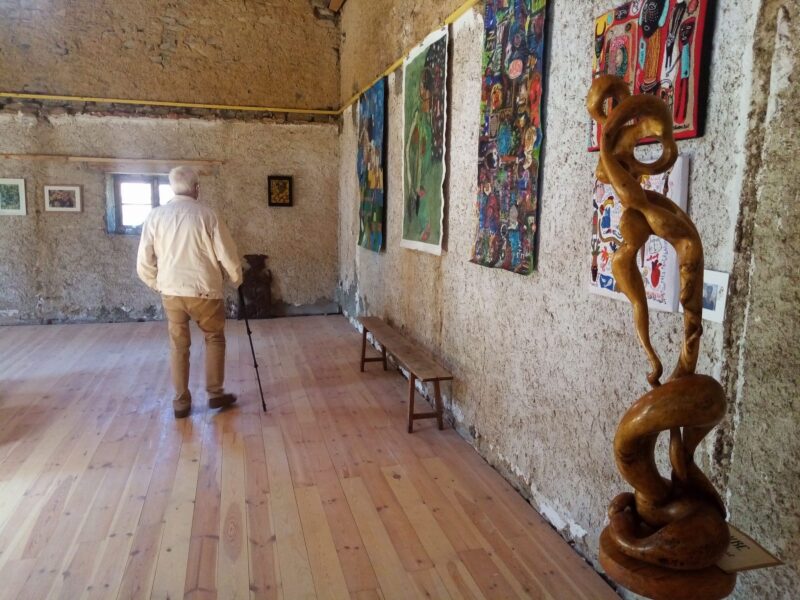

Les images du Festival 2022 sont dans nos coeurs d’artistes et de passants, mais… il est parfois nécessaire de partager, pour mieux le faire connaître, des lieux, des ambiances, des oeuvres avec ceux et celles qui espèrent venir ou revenir en juillet 2023 au Festival….

Ces photographies apportent des éléments

qui seront commentés dans les jours qui viennent !

Présenter un Festival de quatre journées intenses, préparé longtemps en amont sur le site de Chavaniac-Lafayette invite à plonger dans les album de photos, à sélectionner des images, se remémorer des moments intenses et riches. C’est un grand plaisir. Voici une sélection d’images. Suivront des récits sous formes de voyages traversant des thèmes, racontant la forêt. Pour l’instant, découpons le récit en images thématiques : les œuvres, les artistes, le public, ou l’inverse le public, les œuvres, les artistes.

Déambulations collectives…

Les lieux et le public et les créateurs présents

À bientôt pour de nouvelles images…..

Surmonté par une sculpture métal d’Eddy-Jean Rémy (Ferme Saint Éloi)

La Société nationale de protection de la nature (www.snpn.fr) et l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement (www.ahpne.fr), en association avec de nombreux partenaires académiques et institutionnels,

organisent un colloque universitaire international les 27-28-29 septembre 2023 à Paris à l’occasion du centenaire du « 1er Congrès international pour la protection de la nature », sous-titré « Faune et flore ; sites et monuments naturels », qui s’est tenu en 1923 à Paris.

L’intégralité de l’appel à communication est consultable en ligne :

https://www.snpn.com/appel-a-communication-colloque-international/

Le Congrès de 1923 témoigne-t-il d’un moment charnière dans l’histoire de la protection de la nature entre une phase d’éveil des dimensions nationales et internationale de ces questions jusque dans les années 1910, et une phase de première structuration et des premières réalisations des années 1910 aux années 1950 ?

En une sorte de concordance des temps entre 1923 et notre époque, il s’agit de remettre dans une perspective historique de longue durée et d’interroger les dynamiques, figures et récits, discours, pratiques et enjeux passés et actuels qui caractérisent la protection de la nature (comprise dans l’acception large et englobante de l’époque) afin d’en mesurer les permanences, mais aussi les évolutions et les points de basculement, en identifiant les différentes conceptions et manifestations de la protection de la nature, et plus largement des relations des humains avec le reste de l’écosphère.

Par l’analyse de ce moment fondateur, et de ses prémices, ainsi que de l’actualité de certains sujets abordés alors, il s’agira de retracer les origines et les fondements des différents courants de protection de la nature et de sa patrimonialisation, y compris dans l’espace colonial. L’image donnée par ce 1er congrès est celle d’une protection de la nature bien plus intégrée qu’ensuite et qu’actuellement. Il importe de restituer leur historicité et de mesurer leur médiatisation et leur postérité ainsi que celle des actions envisagées et entreprises. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il sera précieux d’identifier et de questionner avec un pas de temps d’un siècle les facteurs de réussite et les facteurs de régression en matière de biodiversité.

Cet événement se donne comme principe directeur et méthodologique d’associer étroitement, autour des historiens, à la fois des chercheurs des sciences écologiques, des chercheurs des sciences humains, sociales et juridiques ainsi que des acteurs publics et privés ancrés dans les enjeux présents et dans l’opérationnalité de la protection de la nature.

Le colloque réunira des communications qui seront structurées autour de 3 axes :

– Axe 1 : Contribuer à l’histoire de la protection de la nature jusque dans les années 1950, dont le 1er Congrès représente une forme de synthèse, en s’intéressant aux origines et à l’éveil de ce mouvement et de ses diverses composantes (idées et représentations, acteurs, réalisations et pratiques).

– Axe 2 : Restituer l’histoire de l’internationalisation de la protection de la nature, jusqu’à la mise en place de l’UIPN (future UICN) en 1948 et la tenue de la Conférence scientifique des Nations Unies pour la conservation et l’utilisation des ressources naturelles (Lake Success, 1949), dont le 1er Congrès a été un jalon dont il s’agira de restituer l’éventuelle importance. Le fil historique, qui devra rester relié à 1923, pourra selon les sujets être étiré jusqu’aux années 1950 et 1960, voire éventuellement jusqu’au xxie siècle.

– Axe 3 : Analyser, sous forme d’études de cas, plusieurs problématiques de protection de la nature traitées par le congrès, en les reliant à leur actualité au XXIe siècle, en explicitant en particulier les dimensions politiques, géopolitiques, sociales, économiques et culturelles des projets scientifiques et associatifs d’action sur et pour la nature.

Les propositions de contribution doivent être adressées avant le 18 décembre 2022 à Rémi Luglia : remi.luglia@snpn.fr. Elles seront évaluées par un comité scientifique. Chaque proposition de contribution devra comporter :

– Un titre,

– Un résumé de 1 000 mots maximum en français ou en anglais, indiquant explicitement le questionnement, les sources et les articulations de la démonstration. Il est bienvenu de se référer aux 3 axes proposés.

– 5 mots-clés en français ou en anglais,

– Les coordonnées du ou des auteurs, et le cas échéant l’affiliation scientifique, en identifiant clairement le cas échéant le principal correspondant et son adresse de courriel.