Céline Mounier écrit, de sa prose poétique et singulière, son expérience de l’événement de juillet 2018…

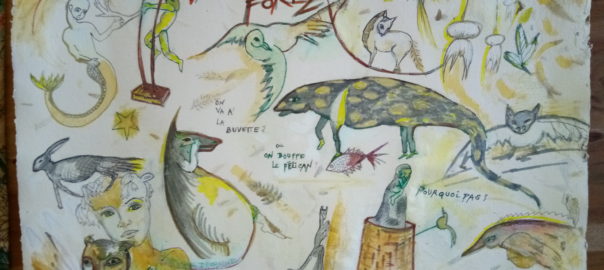

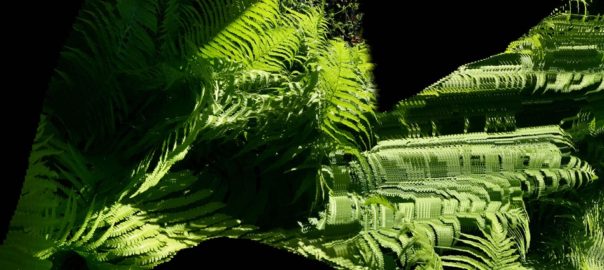

Les Arts foreZtiers, c’est une philosophie pratique, un esprit.

C’est un engagement pour les forêts et de l’éloge pour notre naturalité d’humain. « C’est une démarche philosophique pour changer le monde » affirme Sylvie, une démarche qui met pratiquement la forêt comme système de vie, comme réservoir de diversité animale et végétale et comme poumon de la planète au coeur des productions artistiques et des discussions.  La nature fait preuve d’individuation. A cet égard, lisons Célébrations de la nature de John Muir, un ouvrage découvert grâce au libraire du café-lecture associatif Grenouille de Langeac. Le premier chapitre s’intitule Laine sauvage. Nous pouvons y lire qu’entre animaux sauvages, non encore domestiqués, il existe une « autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux desseins de l’individualité la plus marquée ». Et d’ajouter : « S’il n’y avait la mise en oeuvre du souci d’individuation dont la Nature fait preuve, l’univers serait emmêlé, feutré contre une toison de laine domestique. » Il y a individualités et équilibres.

La nature fait preuve d’individuation. A cet égard, lisons Célébrations de la nature de John Muir, un ouvrage découvert grâce au libraire du café-lecture associatif Grenouille de Langeac. Le premier chapitre s’intitule Laine sauvage. Nous pouvons y lire qu’entre animaux sauvages, non encore domestiqués, il existe une « autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux desseins de l’individualité la plus marquée ». Et d’ajouter : « S’il n’y avait la mise en oeuvre du souci d’individuation dont la Nature fait preuve, l’univers serait emmêlé, feutré contre une toison de laine domestique. » Il y a individualités et équilibres.

Pour Sylvie, c’est tout autant une manière d’être ensemble entre personnes qui s’aiment et se respectent, qui aiment ce qu’elles font ainsi que la région, le pays de Chavaniac, la Haute-Loire, et plus généralement la montagne, et ses paysages. Le soir venu surtout, autour de la grande table de la pièce principale, on discute du sens de l’histoire des Arts foreZtiers et Sylvie dit de l’un de ces soirs : « J’attends cette soirée depuis toute l’année », ce moment de l’échange sincère et engagé de chacun. Des choses qui ont du sens et des personnes que l’on aime et respecte sont deux ingrédients de base pour « faire et entendre » à la fois, selon la formule que Pierre Schaeffer, créateur de la musique électroacoustique et penseur des médias, dont Sylvie s’est occupée en son temps des archives.

Le festival s’organise comme une combinaison d’expositions, de performances (ou d’expérimentations, à la vérité nous hésitons entre ces deux termes, ou nous n’avons pas trouvé le bon) artistiques et de conférences. Un lieu où il y a des rencontres artistiques, des performances et des conférences, c ‘est rare. Il y a deux ans, il y avait une plus grande osmose entre ces trois éléments, disons que les trois étaient présents quasiment à égalité dans la programmation. Les conférences avaient lieu dans le Conservatoire botanique national du Massif Central et dans la salle des fêtes. Cette année, le temps des conférences s’est concentré sur une après-midi dans la seule salle des fêtes. Théophile dit avoir apprécié cette osmose plus grande d’il y a deux ans entre conférences et expressions artistiques. Il avait alors quatorze ans. C’est intéressant qu’un jeune de cet âge-là tienne ce propos.

‘est rare. Il y a deux ans, il y avait une plus grande osmose entre ces trois éléments, disons que les trois étaient présents quasiment à égalité dans la programmation. Les conférences avaient lieu dans le Conservatoire botanique national du Massif Central et dans la salle des fêtes. Cette année, le temps des conférences s’est concentré sur une après-midi dans la seule salle des fêtes. Théophile dit avoir apprécié cette osmose plus grande d’il y a deux ans entre conférences et expressions artistiques. Il avait alors quatorze ans. C’est intéressant qu’un jeune de cet âge-là tienne ce propos.

Les Arts foreZtiers, c’est une modalité singulière de recherche-action. C’est une recherche-création comme le définit le programme de recherche « éthique de la création », porté par l’Institut Charles Cros.

Je pense immédiatement à Germaine Tillion et à sa manière d’être engagée en Algérie, une manière exigeante de connaissance et d’action, les deux intimement entremêlées. Aux Arts foreZtiers, on vient travailler. Wei est une artiste reconnue et elle présente en conférence son travail de thèse tandis qu’elle est accompagnée de sa maman et son bébé, la petite Louise.  Olga est en résidence et dessine tous les jours, dans l’atelier de Sylvie comme sur les marches de l’église. Le fait qu’Olga se sente en résidence fait se poser des questions à Sylvie. Cela conforte en elle l’idée de transformer la ferme Saint Eloi en un lieu de résidence créative. D’ailleurs le fait qu’on y soit bien autant pour regarder des oeuvres, échanger avec les artistes que pour y écouter un concert plaide pour prendre cette direction.

Olga est en résidence et dessine tous les jours, dans l’atelier de Sylvie comme sur les marches de l’église. Le fait qu’Olga se sente en résidence fait se poser des questions à Sylvie. Cela conforte en elle l’idée de transformer la ferme Saint Eloi en un lieu de résidence créative. D’ailleurs le fait qu’on y soit bien autant pour regarder des oeuvres, échanger avec les artistes que pour y écouter un concert plaide pour prendre cette direction.

Nous rencontrons le public et il existe différents formats de visites guidées. Tout le monde se rend disponible pour les autres. Une expérience-performance (allez, accolons ces deux mots) ouvre une conversation sur la musique des plantes et de notre animalité puis une autre sur un bricolage à faire pour que le capteur de l’électricité de surface des plantes puissent être utilisé sans être branché sur secteur (actuellement, ce n’est pas possible et cela ouvrirait de nouveaux univers de captation, nous pourrions sortir des jardins et des balcons !). Les conversations portent sur la compréhension de la nature et sur des bricolages à faire autant que sur l’objectif artistique poursuivi. Nous poursuivons avec le public certaines conversation par sms, en s’envoyant des liens hypertextes. Nous parlons de notre page Facebook pour qui veut revivre le Festival après y être venu.  Le public est aussi celui des enfants venus du centre de loisirs de Paulhaguet et qui ont contribué à faire que de drôles de pieuvres viennent aux branches d’un arbuste.

Le public est aussi celui des enfants venus du centre de loisirs de Paulhaguet et qui ont contribué à faire que de drôles de pieuvres viennent aux branches d’un arbuste.

Il y a de l’entraide, constitutive de la philosophie de l’événement : Gilbert, ancien directeur de musée, en est la cheville ouvrière, accompagnant les artistes de sa bienveillance et de son expérience ; chacun doit s’y mettre en fonction des espaces et des affinités des œuvres et des démarches. Albert et François aident Danielle. Danielle aide Katia. Véro place les éclairages d’Isabelle, après avoir conçu la communication du festival. Chacun s’aide dans les bricolages requis, dans une concertation nécessaire. Il en va de même pour nos publications ici et sur Facebook, nous sommes en relation quasi quotidiennement avec Sylvie. Il y a une attention forte pour des performances et la fragilité qui est son alliée et son corollaire. Il y a les deux singes de Wei sur un fil. L’un deux traduit le destin d’un monsieur chinois maintenant à la retraite. Il y a les dromadaires de Qin Ni qui racontent la dureté qu’il y a à perdre son chez-soi : le caractère suranné de la volonté de créer un musée du chez-soi. Il y a les fragilités de la voix. Les fragilités comprises ensemble tissent de la force. L’entraide libertaire déjà décrite par le naturaliste Darwin est aussi pratiquée par les peuples premiers, attentifs aux aléas du monde.

Il y a de l’entraide, constitutive de la philosophie de l’événement : Gilbert, ancien directeur de musée, en est la cheville ouvrière, accompagnant les artistes de sa bienveillance et de son expérience ; chacun doit s’y mettre en fonction des espaces et des affinités des œuvres et des démarches. Albert et François aident Danielle. Danielle aide Katia. Véro place les éclairages d’Isabelle, après avoir conçu la communication du festival. Chacun s’aide dans les bricolages requis, dans une concertation nécessaire. Il en va de même pour nos publications ici et sur Facebook, nous sommes en relation quasi quotidiennement avec Sylvie. Il y a une attention forte pour des performances et la fragilité qui est son alliée et son corollaire. Il y a les deux singes de Wei sur un fil. L’un deux traduit le destin d’un monsieur chinois maintenant à la retraite. Il y a les dromadaires de Qin Ni qui racontent la dureté qu’il y a à perdre son chez-soi : le caractère suranné de la volonté de créer un musée du chez-soi. Il y a les fragilités de la voix. Les fragilités comprises ensemble tissent de la force. L’entraide libertaire déjà décrite par le naturaliste Darwin est aussi pratiquée par les peuples premiers, attentifs aux aléas du monde.

Il y a des conversations variées entre artistes et conférenciers. On se demande s’il faut passer à la « vitesse supérieure », c’est le terme employé quand on constate que le public promeneur est un peu clairsemé et qu’on le rêve, à l’instar des villes, dense et par trop compact, mais aussi indifférent. Mais que revêt-il ce rêve ? Ici, point d’indifférence. Les artistes ont besoin de reconnaissance et en même temps, ils ne sont pas là d’abord pour vendre mais pour porter des pensées en actes et en beauté. Des artistes se posent des questions sur les moyens de valoriser leur travail. Voici ce dont il est question quand on parle de moyens : Olga attire l’attention sur le système d’accrochage des tableaux par exemple – à chacun d’y penser, ne pas utiliser de la patafix jaune car ça salit les murs, d’oser demander de l’aide et d’être un tantinet bricoleur -, Philippe suggère que les collectivités achètent des oeuvres – « même à hauteur de budgets modestes », ajoute Théophile. Diego, venu accrocher ses insectes géants et ses oiseaux de fer, observe en même temps la dynamique du Festival, faite de ces rencontres généreuses.  Sylvie insiste pour dire que son rôle n’est pas d’être agent d’artistes – d’autres qu’elle remplissent très bien ce rôle – mais qu’il est nécessaire, en tant que fonctionnaire de l’enseignement supérieur, de faire oeuvre publique dans la qualité et la transmission.

Sylvie insiste pour dire que son rôle n’est pas d’être agent d’artistes – d’autres qu’elle remplissent très bien ce rôle – mais qu’il est nécessaire, en tant que fonctionnaire de l’enseignement supérieur, de faire oeuvre publique dans la qualité et la transmission.

Le Festival des Arts foreZtiers est ancré sur le territoire, sur un territoire aux multiples histoires locales et internationales. Sur ce territoire subtil, il faut compter sur des forces en présence et leurs implications variées. Il faut jouer sur des équilibres de nature instables. Depuis deux ans, les animateurs du centre de loisirs Léo Lagrange de Paulhaguet, le bourg voisin, « ont décidé de travailler avec les Arts foreZtiers », les Aînés (l’association Adrienne et Eugénie), aussi, joli trait entre les générations ! Cependant cette année, le Conservatoire botanique du Massif central, dont le directeur vient de changer et prend encore ses marques avant d’autres collaborations. Le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne est surchargé de travail l’été et regrette de n’avoir pas pu participer comme il aimerait le faire sur ce thème du Bestiaire qu’il connait bien. Le Centre d’Action par le Travail de Langeac pense désormais à s’associer à l’esprit des arts foreztiers, car le handicap psychique peut révéler des talents d’artistes étonnants. Il y a les événements aux alentours qui comptent, l’air du temps caniculaire et peut-être même la coupe du monde de foot. Comprendre les équilibres et les succès d’audience, année après année, est un exercice difficile, sans doute le plus complexe.

Il est intéressant de s’interroger sur la vie d’un village à la fois local et international, mêlant des gîtes ruraux et l’existence d’un festival tel celui des Arts Foreztiers, riche culturellement et de taille modeste en même temps. Je me demande : que valent des vacances en gîtes sans la vie autour, sans la force des animations et des lieux de rencontre qui questionnent le monde comme il va ? Il faut de la force et de l’esprit pour avoir convaincu des artistes chinois que ce village était le centre du monde ! Depuis 2013, ils en fréquentent les paysages, et des artistes engagées, comme Ziqi Peng ou Weixuan Li y participent désormais activement.

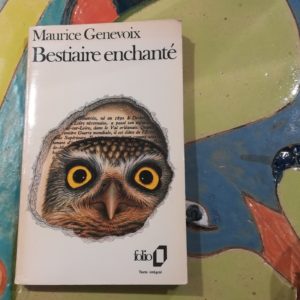

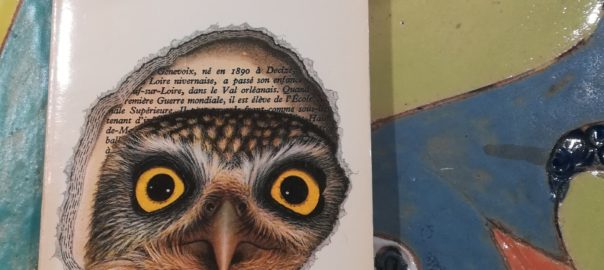

Les lézards. Un jour, alors que nous partagions un extrait du Bestiaire enchanté Maurice Genevoix sur la page Facebook des arts foreztiers – c’était sur l’abeille – nous avons lu ce post : « bien joué les lézards ». C’est très chouette de se sentir être un lézard.

Nous aimons cette photo du lézard qui vient visiter une céramique. Il réfléchit, il regarde, il émet des idées et il les partage. Il y a les Arts foreZtiers et l’Institut Charles Cros, de l’ancrage sur des territoires, les arts foreztiers, des personnes autour de ce lieu, des adoptés sur le lieu le temps de leur venue. Le lieu deviendra certainement un lieu de résidence de plus en plus affirmé comme tel, si des travaux parviennent à s’engager sur la ferme Saint Eloi. Parmi les lézards, certains sont des impliqués dans la région, avec des attaches fortes, qu’ils y vivent à l’année ou sur des périodes données. D’autres sont des montagnards dans l’âme qui sont bien dans tout lieu qui est un terrain montagnard. « En montagne, l’air est vif, excitant comme une bonne nouvelle », écrit Henri Pourrat. Il y a la montagne et il y a le projet escarpé. Nous retrouvons là une manière d’être ensemble en venant de différents lieux, voire en se disant être de nulle part, mais avec des arrimages sérieux.

Wei dit qu’elle peut être maman, artiste et chercheuse à la fois dans ce lieu. Sylvie aime que chacun soit au Festival avec tout ce qu’il est dans la vie, vienne avec ses différentes facettes identitaires. Ceci est essentiel pour créer de la transversalité. « C’est polycentrique. Chacun dans son réseau peut entreprendre des choses » insiste Sylvie. En même temps, nous sommes d’accord pour dire que ceci n’est possible que si chacun s’engage avec ses compétences, ses talents et ses savoirs-faire solides. La seule volonté ne suffit pas.

Il y a des fidèles de longue date et des « personnes que je ne connaissais pas il y a quelques mois ». Félix, Véro (secrétaire générale de l’association), Anne, Gilbert (trésorier de l’association) participent du Festival de longue date. Olga est une connaissance récente. Franck est un fidèle de longue date, Katia est arrivée dans le paysage depuis deux petits mois. De mon côté, j’ai découvert le festival des Arts foreZtiers il y a seulement deux ans. Entre 2016 et 2018, je découvre avec un intérêt croissant les travaux de l’Institut Charles de Cros et des Arts foreZtiers (les derniers sont relatés sur la page Facebook que je contribue à animer depuis le mois de mai 2018). J’y apprends à chaque fois des choses nouvelles qui donnent à voir le monde sous un jour neuf.

Sylvie est une figure complexe de manager, entre amie, grande soeur, chef organisatrice qui sait sur quels agencements spontanés compter et qui regarde loin, regard inquiet, mais sans peur des risques, à condition qu’ils s’accompagnent d’une juste reconnaissance. Elle dit de la salamandre, créée par Franck et Eddy : « On la ressort et on la fait circuler dans le village ! », et nous voilà à imaginer la fête des châtaignes, que nous inventerons pour la salamandre… Toujours « la fluidité comme prise de risque constante. »

PS : les personnes citées par leur prénoms dans cet article sont : Véro Béné, Danielle Boisselier, Sylvie Dallet, Albert David, Olga Kataeva, Wei Liu, Diego Martinez, Anne Monsonis, Felix Monsonis, Céline Mounier, Théophile Mounier, Ziqi Peng, Katia Renvoisé, Eddy Saint-Martin, Gilbert Schoon, Philippe Tallis, François Terrien, Franck Watel. Quelques échantillons des échanges multiples que nous avons eus et qui continuent à se transformer et faire un chemin de nos expériences.

En parallèle, Vimlendu organise des ateliers de recyclage. Il a aussi lancé une application Million Kitchen qui permet à des femmes de livrer des repas. La « ville comestible » peut devenir havre de résonance. De nouveaux espaces s’ouvrent alors pour un être-au-monde plus doux. Au moment où j’écris ces lignes il faut songer qu’à Delhi, quand on regarde la météo sur son téléphone portable, on y lit « very unhealthy air ». Ces nouveaux espaces urbains sont vitaux, des morceaux de forêts qui mitent la ville. Ces initiatives créent du souffle, de l’ombre, de quoi manger et imaginer des romances à l’ombre de pommiers. Je songe aussi aux bâoli, les puits à niveaux, dont l’usage a été abandonné au fil du temps, après l’arrivée des Britanniques. Ils permettaient de récupérer les pluies des moussons. Le processus de dépossession de la maîtrise de l’eau est raconté par Rana Dasgupta dans Delhi Capitale. Nous avons été submergés de bonheur par la beauté des bâolis qui demeurent intacts. Pourquoi ils ne sont pas réutilisés, réinventés, c’est une énigme.

En parallèle, Vimlendu organise des ateliers de recyclage. Il a aussi lancé une application Million Kitchen qui permet à des femmes de livrer des repas. La « ville comestible » peut devenir havre de résonance. De nouveaux espaces s’ouvrent alors pour un être-au-monde plus doux. Au moment où j’écris ces lignes il faut songer qu’à Delhi, quand on regarde la météo sur son téléphone portable, on y lit « very unhealthy air ». Ces nouveaux espaces urbains sont vitaux, des morceaux de forêts qui mitent la ville. Ces initiatives créent du souffle, de l’ombre, de quoi manger et imaginer des romances à l’ombre de pommiers. Je songe aussi aux bâoli, les puits à niveaux, dont l’usage a été abandonné au fil du temps, après l’arrivée des Britanniques. Ils permettaient de récupérer les pluies des moussons. Le processus de dépossession de la maîtrise de l’eau est raconté par Rana Dasgupta dans Delhi Capitale. Nous avons été submergés de bonheur par la beauté des bâolis qui demeurent intacts. Pourquoi ils ne sont pas réutilisés, réinventés, c’est une énigme. A Bengalore, Sundar Padmanabhan a été subjugué par la méthode Miyawaki.

A Bengalore, Sundar Padmanabhan a été subjugué par la méthode Miyawaki.

La nature fait preuve d’individuation. A cet égard, lisons Célébrations de la nature de John Muir, un ouvrage découvert grâce au libraire du café-lecture associatif Grenouille de Langeac. Le premier chapitre s’intitule Laine sauvage. Nous pouvons y lire qu’entre animaux sauvages, non encore domestiqués, il existe une « autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux desseins de l’individualité la plus marquée ». Et d’ajouter : « S’il n’y avait la mise en oeuvre du souci d’individuation dont la Nature fait preuve, l’univers serait emmêlé, feutré contre une toison de laine domestique. » Il y a individualités et équilibres.

La nature fait preuve d’individuation. A cet égard, lisons Célébrations de la nature de John Muir, un ouvrage découvert grâce au libraire du café-lecture associatif Grenouille de Langeac. Le premier chapitre s’intitule Laine sauvage. Nous pouvons y lire qu’entre animaux sauvages, non encore domestiqués, il existe une « autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux desseins de l’individualité la plus marquée ». Et d’ajouter : « S’il n’y avait la mise en oeuvre du souci d’individuation dont la Nature fait preuve, l’univers serait emmêlé, feutré contre une toison de laine domestique. » Il y a individualités et équilibres. ‘est rare. Il y a deux ans, il y avait une plus grande osmose entre ces trois éléments, disons que les trois étaient présents quasiment à égalité dans la programmation. Les conférences avaient lieu dans le Conservatoire botanique national du Massif Central et dans la salle des fêtes. Cette année, le temps des conférences s’est concentré sur une après-midi dans la seule salle des fêtes. Théophile dit avoir apprécié cette osmose plus grande d’il y a deux ans entre conférences et expressions artistiques. Il avait alors quatorze ans. C’est intéressant qu’un jeune de cet âge-là tienne ce propos.

‘est rare. Il y a deux ans, il y avait une plus grande osmose entre ces trois éléments, disons que les trois étaient présents quasiment à égalité dans la programmation. Les conférences avaient lieu dans le Conservatoire botanique national du Massif Central et dans la salle des fêtes. Cette année, le temps des conférences s’est concentré sur une après-midi dans la seule salle des fêtes. Théophile dit avoir apprécié cette osmose plus grande d’il y a deux ans entre conférences et expressions artistiques. Il avait alors quatorze ans. C’est intéressant qu’un jeune de cet âge-là tienne ce propos. Olga est en résidence et dessine tous les jours, dans l’atelier de Sylvie comme sur les marches de l’église. Le fait qu’Olga se sente en résidence fait se poser des questions à Sylvie. Cela conforte en elle l’idée de transformer la ferme Saint Eloi en un lieu de résidence créative. D’ailleurs le fait qu’on y soit bien autant pour regarder des oeuvres, échanger avec les artistes que pour y écouter un concert plaide pour prendre cette direction.

Olga est en résidence et dessine tous les jours, dans l’atelier de Sylvie comme sur les marches de l’église. Le fait qu’Olga se sente en résidence fait se poser des questions à Sylvie. Cela conforte en elle l’idée de transformer la ferme Saint Eloi en un lieu de résidence créative. D’ailleurs le fait qu’on y soit bien autant pour regarder des oeuvres, échanger avec les artistes que pour y écouter un concert plaide pour prendre cette direction. Le public est aussi celui des enfants venus du centre de loisirs de Paulhaguet et qui ont contribué à faire que de drôles de pieuvres viennent aux branches d’un arbuste.

Le public est aussi celui des enfants venus du centre de loisirs de Paulhaguet et qui ont contribué à faire que de drôles de pieuvres viennent aux branches d’un arbuste. Il y a de l’entraide, constitutive de la philosophie de l’événement : Gilbert, ancien directeur de musée, en est la cheville ouvrière, accompagnant les artistes de sa bienveillance et de son expérience ; chacun doit s’y mettre en fonction des espaces et des affinités des œuvres et des démarches. Albert et François aident Danielle. Danielle aide Katia. Véro place les éclairages d’Isabelle, après avoir conçu la communication du festival. Chacun s’aide dans les bricolages requis, dans une concertation nécessaire. Il en va de même pour nos publications ici et sur Facebook, nous sommes en relation quasi quotidiennement avec Sylvie. Il y a une attention forte pour des performances et la fragilité qui est son alliée et son corollaire. Il y a les deux singes de Wei sur un fil. L’un deux traduit le destin d’un monsieur chinois maintenant à la retraite. Il y a les dromadaires de Qin Ni qui racontent la dureté qu’il y a à perdre son chez-soi : le caractère suranné de la volonté de créer un musée du chez-soi. Il y a les fragilités de la voix. Les fragilités comprises ensemble tissent de la force. L’entraide libertaire déjà décrite par le naturaliste Darwin est aussi pratiquée par les peuples premiers, attentifs aux aléas du monde.

Il y a de l’entraide, constitutive de la philosophie de l’événement : Gilbert, ancien directeur de musée, en est la cheville ouvrière, accompagnant les artistes de sa bienveillance et de son expérience ; chacun doit s’y mettre en fonction des espaces et des affinités des œuvres et des démarches. Albert et François aident Danielle. Danielle aide Katia. Véro place les éclairages d’Isabelle, après avoir conçu la communication du festival. Chacun s’aide dans les bricolages requis, dans une concertation nécessaire. Il en va de même pour nos publications ici et sur Facebook, nous sommes en relation quasi quotidiennement avec Sylvie. Il y a une attention forte pour des performances et la fragilité qui est son alliée et son corollaire. Il y a les deux singes de Wei sur un fil. L’un deux traduit le destin d’un monsieur chinois maintenant à la retraite. Il y a les dromadaires de Qin Ni qui racontent la dureté qu’il y a à perdre son chez-soi : le caractère suranné de la volonté de créer un musée du chez-soi. Il y a les fragilités de la voix. Les fragilités comprises ensemble tissent de la force. L’entraide libertaire déjà décrite par le naturaliste Darwin est aussi pratiquée par les peuples premiers, attentifs aux aléas du monde. Sylvie insiste pour dire que son rôle n’est pas d’être agent d’artistes – d’autres qu’elle remplissent très bien ce rôle – mais qu’il est nécessaire, en tant que fonctionnaire de l’enseignement supérieur, de faire oeuvre publique dans la qualité et la transmission.

Sylvie insiste pour dire que son rôle n’est pas d’être agent d’artistes – d’autres qu’elle remplissent très bien ce rôle – mais qu’il est nécessaire, en tant que fonctionnaire de l’enseignement supérieur, de faire oeuvre publique dans la qualité et la transmission.

Nous admirons ensuite la force des céramiques en raku de

Nous admirons ensuite la force des céramiques en raku de

AD

AD

Un projet sensationnel, porté par la Galerie

Un projet sensationnel, porté par la Galerie