Nos amis du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises nous ont adressé leur appel à communications pour une troisième Journée d’Études, qui se déroulera 28 rue Serpente, en les espaces de recherche dédiés de la Sorbonne (Paris) le 27 janvier 2018.

Nous avions participé par un exposé relatif à l’expérience des Arts ForeZtiers en janvier 2016 et, suite à cette intervention, un article de Sylvie Dallet (illustration dessins Véro Béné) a été publié dans le numéro 27 du Cahier du GHFF (dossier « Forêts, Arts et Culture : l’épreuve des sens »), paru en janvier 2017. Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises poursuit sa démarche triennale « Forêt, Arts et Culture » par une ultime investigation interdisciplinaire de recherche, consacrée aux « Critiques et Utopies« . Nous reproduisons ici l’intégralité de leur appel à communications, dont les ressources doivent être finalisées pour le 31 mai 2017, afin de préparer au mieux la Journée d’Études qui clôt leur imaginative trilogie au 27 janvier 2018.

« Résumé : Après « L’épreuve des sens » en 2016, puis « L’esprit des lieux » au début de cette année, le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises entend clôturer sa trilogie « Forêt, arts et culture » en scrutant les critiques et utopies exprimées par les ambiances et sensibilités forestières. Les séances précédentes ont permis de baliser la diversité de mise en scène de la forêt dans des sociétés très diverses et de mettre en évidence les enjeux cachés de sa présence dans une œuvre. Il s’agit cette fois de révéler les mutations sociétales et les engagements politiques qui en font l’arrière-plan.

Des œuvres culturelles posent, en effet, derrière la présence de la forêt, la question du devenir du monde : de manière explicite, plus discrète voire implicite, elles énoncent une critique sociale, incitent à imaginer un monde autre, meilleur, parfois en évolution, ou appellent à se retirer dans le désert. Il peut y avoir le regret d’un état révolu, une invitation au retrait, à l’isolement dans la « nature », l’attente d’une société nouvelle, voire l’appel à l’action en faveur d’un changement du modèle politique. Vers quelles formes de société ces productions culturelles engagent-elles à tendre ? Quels nouveaux rapports sociaux, quelle cohabitation avec les espèces non-humaines suggèrent-elles ?

De même, c’est en s’adossant à un modèle de société que le forestier décide, par un plan de gestion, des interventions sylvicoles qui orientent et encadrent le devenir d’une forêt. À quels enjeux sociétaux renvoient les réponses apportées par les choix en matière d’aménagement forestier ?

Cette Journée d’Études fait le pari que dans certaines créations, artistiques ou non, les présences forestières sont moins propositions en faveur d’un nouveau traitement de la nature, que tentatives de reformation de la culture.

Cet appel à communication s’adresse aussi bien aux scientifiques de toutes disciplines qu’aux praticiens de la forêt : ils pourront partager leurs expériences en matière de productions artistique, littéraire ou cinématographique et d’aménagements forestiers autour des considérations sensibles qui les ont accompagnées, dans une perspective de regards croisés, chère au GHFF.

Argumentaire : Raconter, figurer et offrir une forêt aux sens, c’est se situer par rapport à la société, souvent la critiquer, et parfois suggérer, fût-ce de manière symbolique, ou en contre-point, une vision du monde, rêvée, souhaitée ou utopiste. Que la forêt soit un lieu propice au retrait du monde comme il est possible de l’envisager dans le cas du Perceval de Chrétien de Troyes ou du soldat perdu dans le tableau du « Chasseur dans la forêt » de Caspar David Friedrich, qu’elle soit emblème d’un acte de résistance ou proposition d’un modèle de société comme invite à le concevoir Le baron perché d’Italo Calvino, de réponse à une délitescence sociétale comme dans le Walden de Thoreau et plus récemment avec les deux héroïnes de Dans la forêt de Jean Hegland, que sa disparition soit la condition d’un ordre nouveau sous la plume de Rabelais ou l’indice d’un mal sociétal dans les animations d’Hayao Miyazaki, sa présence renvoie à l’analyse d’un ordonnancement du monde.

La question dépasse les réflexions du retour à la nature qui, sous la plume de J.-J. Rousseau, H. D. Thoreau ou E. Reclus, a été vu comme l’incarnation d’un équilibre politique et humaniste dont les sociétés occidentales devraient s’inspirer. Elle s’adresse également aux sociétés agraire, féodale, industrielle ou post industrielle : quels sont les modèles proposés, dans les différentes époques, et dans des lieux variés ? Ces modèles peuvent être mis en situation, relever d’une vision planétaire, parfois, mais aussi s’appliquer à des approches très locales. Elle concerne aussi les propriétaires et institutions qui gèrent des forêts. Au-delà des divergences techniques (sylvicoles) ou économiques (gestion de coûts et des risques, investissement pour des recettes futures), faire le choix d’une futaie régulière ou irrégulière, d’espèces ou de modes de culture garants d’une récolte à court terme ou à plus long terme, d’une régénération naturelle ou artificielle révèle ce que chaque époque retient comme principes du bien faire. Les modèles sociétaux qui en forment l’arrière-plan méritent d’être interrogés.

Explicites ou implicites, la critique sociale et l’utopie sont souvent présentes dans ces propositions forestières. À quelles analyses, à quels retraits, à quels changements ou à quelles visions de la société renvoie le point de vue adopté par l’artiste, l’écrivain, le cinéaste ou l’aménagiste ? Quel diagnostic pose-t-il ? Quelles solutions, quelles actions suggère-t-il ? Il peut s’exprimer selon deux postures opposées : le mode du rejet, qui conduit à se retirer du monde, ou au contraire l’activisme politique, avec une intention progressiste ou réparatrice.

La forêt s’inscrit dans un dispositif rhétorique, quelles que soient les formes esthétiques utilisées : visuelles, auditives, olfactives, elles permettent la mise en relation avec une forêt mobilisatrice, et appellent à la mise en mouvement de la société. Le dispositif peut être narratif : sa mise en récit suppose en effet une expérience identitaire qui marque aussi bien l’idée d’appartenance que celle d’une permanence, chères à Ricoeur (1990). En tant que « storytelling » (ou art de raconter Salmon, 2007), les forêts des romans, œuvres poétiques ou cinématographiques peuvent aussi être considérées comme des mises en relation des individus avec des questions de sociétés.

Ces présences forestières dans les arts, ou dans les aménagements proposés par les professionnels, se révèlent ainsi des incitations à réfléchir et à agir sur la mise en ordre des sociétés. Elles peuvent devenir des outils de propagande pour ceux qui les créent ou les véhiculent : agents d’influence plus ou moins conscients, ils soutiennent des causes très diverses. La question dépasse les considérations écologistes et bien sûr la gestion forestière : elle concerne l’histoire culturelle dans son temps long. Partout dans le monde, la forêt peut et a pu être à toute époque l’illustration d’une situation plus générale ou un déclencheur, fonder une parabole ou devenir un symbole.

Gardant le contexte des deux premières Journées d’Études, et éventuellement à partir d’exemples, à travers les multiples mises en forme auxquelles se prêtent les forêts, il s’agit d’envisager quelle place peut avoir, ou avoir eu, la perception forestière pour rendre compte d’une culture dans son acception globalisante.

- Organisation de la troisième Journée d’Études

Les propositions seront d’une page maximum, suivie d’une bibliographie indicative, et d’un bref curriculum vitae du ou des auteurs. Elles sont à envoyer avant le 31 mai 2017 aux adresses suivantes :

dassie@mmsh.univ-aix.fr

yves.poss@gmail.com

ghff@gmail.com

Elles seront soumises à l’avis de deux lecteurs, et débattues au sein de notre Comité scientifique.

Les auteurs seront avisés du résultat de ces délibérations pour le 30 juin 2017 et des précisions seront alors données sur l’organisation matérielle de la journée d’études. A priori, chaque présentation orale durera vingt minutes. Il sera demandé pour la fin de décembre 2017 un texte, éventuellement illustré, de 20 000 à 30 000 signes (espaces compris), qui permettra d’organiser les débats ; il sera édité après avis du Comité scientifique dans la collection des Cahiers du GHFF, mis en ligne sur le site du GHFF, et remis dans sa version papier aux participants de la journée d’études l’année suivante.

Dans le cas où les auteurs retenus ne pourraient bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de déplacement par leur organisme de rattachement, les demandes de prise en charge pourront être étudiées par le GHFF pour un remboursement envisageable sur les bases des remboursements administratifs, et d’un voyage en chemin de fer en seconde classe.

Comité scientifique de cette Journée d’Études :

Jean-Patrice Courtois, littérature, professeur, université Denis Diderot

Véronique Dassié, anthropologie, chargée de recherche CNRS, Idemec, Aix-Marseille Université

Michel Dupuy, histoire, chercheur associé, Institut d’histoire moderne et contemporaine, Paris

Raphaël Larrère, sociologie, directeur de recherche, INRA, Ivry-sur-Seine

Vincent Moriniaux, géographie, maître de conférences, université Paris Sorbonne

Jean Mottet, esthétique, professeur émérite, Université Panthéon Sorbonne, Paris I

Olivier Nougarède, sociologie, chargé de recherche INRA, Ivry-sur-Seine

Yves Poss, ingénieur général honoraire des ponts des eaux et des forêts, Agro Paris Tech

Danielle Quéruel, littérature, professeur, Université Reims Champagne-Ardenne

Faut-il comme naguère à l’initiative du Marquis, donner les semences aux plus pauvres ?

Faut-il comme naguère à l’initiative du Marquis, donner les semences aux plus pauvres ?

Et tu croirais qu’aux jours des fusions premières,

Et tu croirais qu’aux jours des fusions premières,

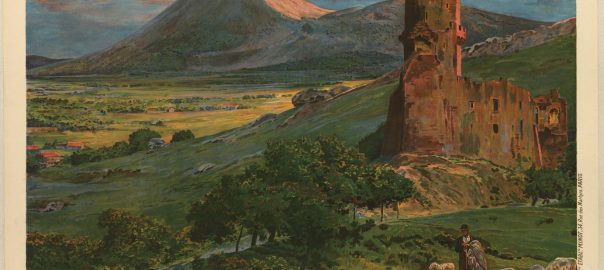

dont cette affiche témoigne de la précision. il a également peint la forêt de Fontainebleau des scènes de genre à la lumière des sous-bois.

dont cette affiche témoigne de la précision. il a également peint la forêt de Fontainebleau des scènes de genre à la lumière des sous-bois.