Le 19 octobre, le séminaire Éthiques et Mythes de la Création (direction Sylvie Dallet, Institut Charles Cros et CHCSC-UVSQ-Paris Saclay) a accueilli sur le Campus

Fonderie-École de l’Image (Bagnolet),

Fonderie-École de l’Image (Bagnolet),

quatre intervenants (Hervé Fischer, Véro Béné, Monika Siejka et Célio Paillard, introduction Sylvie Dallet) autour du thème de la « Forêt imaginée ».

quatre intervenants (Hervé Fischer, Véro Béné, Monika Siejka et Célio Paillard, introduction Sylvie Dallet) autour du thème de la « Forêt imaginée ».

Parmi ceux ci, Véro Béné et Célio Paillard, ont participé du Festival des Arts ForeZtiers 2016.

Introduction de Sylvie DALLET, « De la Forêt animée à la forêt imaginée »

La forêt imaginée introduit le nouveau cycle « Éthiques & Mythes de la Création » en ce jour du 19 octobre 2016. « Penser, c’est chercher des clairières dans une forêt »(Jules Renard , Journal 1910).

Cette forêt se tient à l’orée de la Fonderie école de l’Image qui nous accueille et porte en elle le souvenir vivace des Arts ForeZtiers, modeste enclave artistique, mais vraie expérience expressive de la liberté créatrice et du débat forestier depuis 2010.

La Forêt imaginée renvoie à mon sentiment, sinon à mon avis, à des questions fondatrices de nos identités collectives et des controverses nécessaires à leur survie. Cette Forêt est, en effet, dans sa diversité paysagère, ce qui reste de notre sauvagerie primitive. Nous pouvons à partir de nos images respectives de la Forêt construire à rebours et au miroir une réflexion sur la part sauvage de notre personnalité tant intime que sociale.

C’est Michel Tournier qui résume cela par cette phrase « La forêt est partie essentielle de notre héritage humain« (Célébrations, 1999). Garder la Forêt devient dès lors un exercice vital pour chacun d’entre nous, car il nous éloigne de la théorie moderne de « l’homme-machine », par le premier pas qu’a constitué la vision de « l’animal-machine », signifié par Descartes et Malebranche aux débuts de la Révolution industrielle.

Au-delà de cette fascination pour la Forêt, part visible d’une intimité secrète, chatoyante et diverse, nous pouvons nous poser la question des analogies qui servent de conducteur à nos raisonnements. C’est l’américaine Anaïs Nin qui écrivait en 1950, dans son ouvrage Les chambres du coeur : « Le monde d’aujourd’hui a perdu ses racines. C’est une grande forêt où les arbres seraient plantés la tête en bas. Leurs racines gesticulent furieusement en l’air et elles se dessèchent. »

Pour introduire encore plus cette première séance de notre séminaire, je souhaite vous poser deux ou trois questions, dont je pressens la richesse des réponses :

- A) Existe t’il une analogie la plus forte de la Forêt avec la Nature ? La Forêt n’est elle pas l’autre nom de la Nature qui n’est, elle même, pour la plupart des personnes, qu’un autre nom que la Terre-mère ?

Pour l’Amérique latine la Pacha Mama /Madre Selva (en espagnol) est la mère forêt, nourricière des corps et des esprits, c’est à dire une forêt foncièrement mouvante et réinventée. Une femme, Monique Watteau a décrit ainsi dans un roman étrange, parcouru de métamorphoses animales La nuit aux yeux de bête (2008), la jungle de Bornéo. - B) Seconde question : la forêt matrice des imaginaires ne peut être qu’imaginée…

L’arbre est un être vivant immobile, unitaire ou colonnaire, parasite ou indivisible. Toute activité humaine suscite le doute, sauf celle de planter les arbres, car comme le pressentait Giono, planter est un travail sur le temps qui permet de le pacifier le futur (L’homme qui plantait des arbres, 1953).

Deux pistes s’ouvrent dans ce maquis des symboles, que les formes de pensées animistes associent à des figures mixtes :

–La Forêt-esprit, celle du sacré : Deux personnages mystérieux peuvent être mythologiquement comparés : le Loa veve Granbois en Haïti, divinité de la forêt, est façonné comme un petit bonhomme aux bras et aux jambes envahies de feuillage. Cet esprit guérisseur par les plantes, est pourtant capable de colères terribles quand on ne le respecte pas.

Cernunnos pour les Celtes présente une analogie troublante. Ce dieu à la couronne de cerf, assis en lotus est fréquemment associé à la Terre, déesse-mère. Cernunnos incarne le cycle biologique de la nature, reflétant simultanément la vie et la mort, la germination et le dépérissement, à l’image du cerf, l’animal qui le symbolise, lequel perd ses bois en hiver pour les recouvrer au printemps.

–La forêt merveilleuse, celle des contes.

Succédant à la forêt-esprit ou peuplée d’esprits, les contes fournissent à la mémoire collective, de récits éternels ou la forêt n’est pas décrite sauf dans ses caractéristiques épouvantables : la forêt serait une grande liane sorcière qui menacerait jusqu’à étouffer le promeneur ramené à l’état de petit enfant.

Sur ce point de description les avis diffèrent : les botanistes ont proposé une gradation de la forêt, les forestiers une autre ; la forêt science étend ses ramifications dans les domaines enchevêtrés de la gouvernance, de l’économie et de l’écologie.

Les protecteurs scientifiques de la Forêt utilisent des expressions telles que Forêt primordiale (Bernard Boisson), forêt primitive, forêt ancienne, vieille forêt, forêt jardinée…

Parmi ces forêts originelles, dites aussi forêts-climax qui se déprennent de la trace humaine jusqu’à ignorer le monde des campagnes, la vie s’organise entre les non-humains dans une densité de relation mystérieuse où les animaux, les arbres et les mousses s’enchevêtrent.

Cette forêt développe une sorte de langage collectif, témoin d’un ordre mouvant bien éloigné des catalogues de la biodiversité que les botanistes essaient de préserver. La forêt exprime, au delà des descriptions qui l’accompagnent une langue, un continent, une entité. Celle-ci se conçoit, dans les dialogues animistes anciens, comme le refuge des esprits les plus profonds, enracinés dans les doubles mondes humains et non humains. À l’inverse, La biodiversité un mot de comptable… De fait, le loup est contre la biodiversité, tout comme le cerf et la cigale…

En 2013, l’anthropologue canadien Eduardo Kohn écrit un livre très remarqué, intitulé de façon provocatrice : Comment les forêts pensent. Son expérience s’est tissée par la fréquentation de la Communauté Runa d’Équateur, dans une attention à la relation des Indiens à leur environnement. Il rejoint ainsi le titre du roman d’Ursula K. le Guin Le nom du monde est forêt (1972) qui décrit par une parabole, l’insurrection de Rêveurs en fourrure verte, gardiens d’une planète forestière, résistant à la folie des Terriens venus de la gouvernance aseptisée d’un vaisseau spatial éloigné.

Certaines interrogations de l’ouvrage Comment les forêts pensent (2003), offrent de profondes résonnances avec la littérature, qu’elle soit nordique ou tropicale :

« Comment devons-nous penser avec les forêts? Comment devrions-nous permettre aux pensées du monde non-humain et aux pensées dans le monde non-humain de libérer notre propre pensée? »

Et cette affirmation, encore plus troublante :

« Les forêts sont bonnes à penser parce qu’elles-mêmes pensent. »

Dans un registre complémentaire, la chercheuse canadienne Nicole Huybens[1] tente de comprendre la controverse relative à l’exploitation ou la préservation de la forêt boréale et pour ce faire, emprunte une voie très subtile. Au delà de son texte explicatif, elle dessine, pour la compréhension de ses lecteurs, un arbre-métaphore. Les branches représentent « la forêt sociale », c’est-à-dire les parties visibles de la controverse. Le tronc permet de visualiser les paradigmes des scientifiques qui s’affrontent à l’occasion de la controverse et les prises de position éthiques des différents acteurs (la « forêt science » et la « forêt éthique »). Les racines permettent de mettre des mots sur les symboles et les sens que l’on peut donner à cette controverse (la « forêt imaginaire »).

Nicole Huybens tisse, par son dessin, une corrélation avec une forêt science (apport de la biologie et de l’épistémologie), une autre avec une forêt éthique (apport de la philosophie et de l’éthique) et enfin une dernière avec une forêt imaginaire (apport de textes anciens).

Réponses législatives de la nature forestière

Ces questions enchevêtrées ont eu un début de réponse législative au début du XXème siècle, comme une étape dans cette longue lutte qui oppose, jusqu’à aujourd’hui, l’idéologie de la Conquête et les nations Indiennes.

En 2008, l’Équateur a adopté une nouvelle Constitution intégrant les droits de la nature. Cette initiative, quasiment unique au monde (si ce n’est par la Bolivie, qui lui a emboité le pas), s’explique d’abord par la volonté des citoyens équatoriens de préserver l’immense patrimoine naturel du pays, soit plus de trois millions d’hectares de forêt amazonienne. L’article 71 de la Constitution délivre clairement un message écologiste :

« Nature ou Pacha Mama, où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soient intégralement respectés son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra exiger à l’autorité publique, l’accomplissement des droits de la nature (…). »

L’article 395 de la Constitution équatorienne précise enfin l’objectif de respect de la diversité culturelle et de satisfaction des besoins des générations actuelles et futures.

Dès lors, certains organismes, comme la fondation Pachamama, s’efforcent de faire respecter les droits de la nature, en s’opposant parfois à l’État lui-même, pourtant instigateur de la nouvelle Constitution. Il incombe aux tribunaux de faire jurisprudence dans le cadre des recours déposés pour atteinte aux droits de la nature.

À de nombreuses reprises déjà, les droits de la nature ont été invoqués pour contrer des projets portant atteinte à l’environnement. Est posée également la question du rapport de l’homme à la nature. En 2012, la Cour Interaméricaine des droits de l’homme s’est ainsi prononcée en faveur du peuple indigène Kichwa de Sarayaku, lequel avait porté plainte contre l’État équatorien qui avait autorisé une compagnie pétrolière à prospecter à l’aide d’explosifs sur le territoire des Sarayaku. Suite à cet inhabituel jugement, l’État a dû verser 1, 4 millions de dollars de dédommagement.

Reconnaitre des droits constitutionnels à la nature (et donc à la forêt) suppose de vraies mutations philosophiques et juridiques. En effet, le droit n’est plus anthropocentrique : tous les sujets de droit ne sont pas forcément humains. Dans son essai, La Pachamama y el Humano, le juriste argentin Eugenio Zaffaroni analyse :

« Les constitutions de Équateur et de la Bolivie apportent un changement de paradigme parce que jusqu’alors l’anthropocentrisme dominait, mais à partir de maintenant nous commençons à reconnaître la personne- personnalité juridique des entités autres. Quel droit avons-nous de raser les montagnes ou de dévier les fleuves ? ».

En donnant des droits à la nature, il ne s’agit plus de « devenir comme maître et possesseur de la nature », mais bien plutôt de « dialoguer et cohabiter » avec elle. C’est comprendre que l’homme n’est pas au-dessus de la nature, mais qu’il en fait lui-même partie. « La nature n’est pas pour nous. Nous sommes en elle » fait-il remarquer.

La forêt, une force culturelle

En Équateur, pour continuer à comprendre l’arbre métaphorique des croyances liées à la forêt, les Kichwa d’Amazonie se désignent sous le nom de « peuples de l’arbre » et se sont résolus à transformer leur mode de vie de chasseurs cueilleurs en gardiens forestiers, agriculteurs de la biodiversité. En Amazonie les Sapara développent un véritable écotourisme depuis 2006 et ils se définissent comme des « éco gardiens ».

De même, les peuples Achuar et Suar (Jivaros), sont dit « peuples du palmier aquaje ». Pour les Achuar, Les hommes et la plupart des plantes, des animaux et des météores, sont des personnes dotées d’une âme et d’une vie autonome. Les mythes Achuar disent comment, à la naissance du monde, tous les êtres avaient une apparence humaine, celle des personnes complètes. Ayant perdu l’innocence et la plénitude des origines, plantes et animaux n’en gardent pas moins, pour les Achuar, une sociabilité ordonnée selon les mêmes règles que celles qui régissent leurs propres vies sociales.

« Je t’attendrai dans la forêt… »

Cette invitation d’un Indien Sapara de la forêt équatorienne a été prononcée au Congrès national des Parcs Naturels Régionaux qui s’est tenu dans les Landes début octobre 2016, dans le lieu symbolique de la ville de Captieux. Nous participions d’un des ateliers du Congrès sur le « Bien être », induit par la Nature et la Forêt. Analogie de l’histoire : les habitants de ce bourg sont nommés les Capsylvains, du latin caput sylvarum qui signifie « tête de forêt ».. La ville s’est, par ailleurs, dotée d’un rare blason à l’écureuil, surmonté d’une branche de pin (2), à l’inverse de la plupart des blasons animaliers qui valorisent chevaux, loups, ours ou cerfs.

L’Indien, paré d‘une haute coiffe de plumes chamarrées, énonçait l’analogie entre la forêt matricielle et sa maison, la forêt comme sa maison…Et le chaman de délivrer son message universel à l’assistance étonnée :« Si quelqu’un sait rêver qu’il continue à rêver ». Le voyage intime dans la Nature est un soin apporté par le Rêve…

Sylvie Dallet

[1] Cf.Vertigo revue électronique des sciences de l’environnement, 2011.

(2)Les armoiries de Captieux se blasonnent ainsi : D’argent à l’écureuil contourné grimpant sur uns branche en barre, mouvant de la pointe et du bas senestre, surmonté d’une branche de pin de cinq touffes d’aiguilles ployée en barre et en fasce, mouvant de l’angle senestre du chef et se terminant par une pigne en chef à dextre, de l’inscription CAPUT SYLVARUM (« La tête de la forêt ») sur deux lignes en lettres capitales de sable.

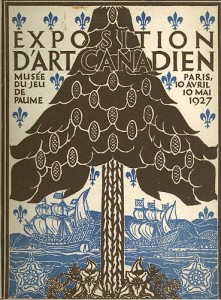

Intervention d’Hervé FISCHER : Mythanalyse de la forêt

La forêt a toujours été et demeure aujourd’hui encore, un lieu intensément chargé d’imaginaire. Un lieu propice à l’étrange. Je vis dans un pays d’immenses forêts, le Canada, dont le drapeau, les billets de banque, les timbres postes affichent les symboles vivants : l’érable, le castor, le canard, tout autant et avant même que Sa Gracieuseté la reine d’Angleterre ne trône sur nos images institutionnelles. Et nous avons gardé aujourd’hui encore la tradition autochtone des « coureurs des bois » qui vivaient en osmose avec la forêt. On peut y lire l’enracinement identitaire de la société québécoise et canadienne. Le Liban, de même, consacre son drapeau à son cèdre emblématique, Belize à l’acajou, la Guinée orientale au kapokier, Haïti au cocotier.

La nature a beaucoup changé

Elle était d’abord la forêt omniprésente, primaire, dont le symbole demeure donc aujourd’hui lié à notre origine archaïque.

Primates parmi les singes, nous sommes descendus non pas du ciel, mais des arbres ; nous avons cueilli, puis défriché, nous avons vécu dans les clairières puis nous sommes sortis de la forêt. Pour l’Occident, la déforestation était la condition de la civilisation: dessoucher pour cultiver, couper les arbres pour se protéger des animaux, des ennemis, construire sa maison, sa « cabane au Canada », pour se chauffer, pour cuire.

La forêt a d’abord été magique, peuplée d’esprits, puis christianisée, elle est devenue divine, mystique et providentielle. D’une part refuge contre les ennemis ou refuge de l’ermite, elle est demeurée mystérieuse. Ses immenses feux naturels ont semé la frayeur ; mais ils assurent aussi son rajeunissement. Le mythe est ambivalent, protecteur autant que menaçant. Refuge de l’ermite, refuge contre les ennemis, mais aussi du magicien, elle inspirait la crainte des esprits, des animaux, des brigands. Ainsi, la forêt d’Aokigahara au pied du Mont Fuji a la réputation d’être le lieu le plus hanté du Japon. Désacralisée elle est devenue une ressource naturelle exploitable à merci, avant que les poètes nostalgiques ne lui confèrent à nouveau une magie romantique.

Aujourd’hui elle garde le souvenir profondément ancré de toutes ces métamorphoses, mais elle a pris de nouvelles valeurs : touristique, écologique. On l’a promue parcs nationaux et réserves naturelles qu’il faut protéger sous peine de sanction. Poumon amazonien de l’humanité, réservoir de biomasse, modèle d’écosystème équilibré, elle a acquis de nouvelles fonctions vitales : la protection contre l’érosion, la résorption du CO2, la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est désormais un enjeu politique mondial, une revendication des partis Verts. En témoigne la fable qu’évoque le célèbre film de science-fiction en 3D Imax Avatar réalisé par James Cameron en 2009, et son remake prévu pour 2018. Les méchants soldats américains en quête d’un minerai rare susceptible de résoudre la crise énergétique qui sévit sur la planète Terre, menacent de destruction une population innocente qui habite un arbre cosmique aux extraordinaires frondaisons. Et avec l’écologie, elle accède aussi à un statut numérique supérieur : on scrute son état de santé par satellite, on géolocalise ses essences précieuses, on suit à la trace les coupes sauvages pour les réprimer, les déplacements de ses espèces vivantes. Et encore mieux, encore plus : l’idée de la création originelle qu’elle symbolise bascule aujourd’hui dans l’utopie de la création humaine à venir , celle d’une nouvelle nature, numérique, sous dome sur une Terre dévastée ou sur une autre planète que nous coloniserions pour survivre ou pour conquérir le monde. Mieux que le bois synthétique, la forêt synthétique, asservie dans la main de l’homme, apparaît à l’horizon du futur.

À travers ces scénarios successifs dont la mémoire feuilletée s’est accumulée dans nos inconscients collectifs, la forêt est demeurée un mythe immense, et la violence qu’elle subit, son étiolement voire sa disparition même dans les pays en développement, en Amazonie, au Mexique, en Afrique, sur les grands territoires d’exploitation forestière du Canada et d’Europe du Nord, résonne dans nos imaginaires comme une menace directe contre la vie humaine. Les forêts, ce sont les lieux des origines, des poches primitives qui subsistent sur la surface de plus en plus chauve de la planète Terre, alors qu’émerge l’anthropocène, aussi fier et transformateur que dévastateur. La forêt et devenue objet de culte.

La forêt demeure un symbole de la nature originelle par opposition aux espaces que nous avons humanisés, civilisés. Nous l’interprétons selon une opposition binaire entre l’irrationnel et le rationalisé, entre l’obscurité et la lumière, entre la peur et la domination humaine. Nombreux sont les récits mythiques qui mettent en scène les hommes et les filles des arbres (les nymphes). Dans plusieurs cultures il est de tradition de planter un arbre lors de chaque naissance (notamment au Panama, mais aussi encore en Europe). Les Papous d’Indonésie qui vivent dans des maisons accrochées aux cimes des arbres appellent la forêt “leur maison”, la respectent et la célèbre comme telle dans leur foi animiste.

Nous avons toujours mytifié la forêt. Elle a été et demeure le bois sacré, le sanctuaire des origines. Elle a été la forêt enchantée, celle de Brocéliande, celle des druides celtes, celle du cycle arthurien, la foret magique, la forêt hantée, telle la forêt hercynienne de l’ancienne Germanie.

Et comme dans beaucoup de mythes, la partie vaut pour le tout. L’arbre, est symbole de la vie, de puissance, de la généalogie, de la liberté. S’il est vivant, et même mort, on ne le coupe pas sans frayeur, fût-ce légère. La tronçonneuse moderne est associée à la torture, au cauchemar. On honore le cèdre du Liban, le baobab africain, l’arbre cosmique des Sumériens antiques, dont les racines plongent jusqu’aux eaux primordiales , dans « l’abime chaotique du commencement », et tous les arbres sacrés, l’arbre de la révélation du Bouddha, le chêne de Saint-Louis, l’arbre de la sagesse, l’arbre aux pommes d’or, l’arbre de la connaissance, l’arbre à palabres, le pommier de Newton, incarnent nos racines telluriques, identitaires, autant que nos aspirations à nous élever dans le ciel des divinités. Dans ces forêts gothiques qu’évoque Chateaubriand comme des cathédrales, avec ses rayons de lumière qui percent le feuillage comme à travers des vitraux religieux, nous saisit la peur de nous perdre et d’être épiés par les esprits qui se cachent dans les arbres, de subir la magie qui envoûta la Belle au bois dormant, Blanche Neige, le Petit Poucet, le Petit Chaperon rouge, de tomber nez-à-nez avec d’affreux brigands ou avec Robin des Bois. Ou encore avec un cerf immense portant une croix lumineuse entre ses bois, comme ce chasseur infatigable qui, bouleversé par cette apparition divine devint Saint-Hubert. Cette vision de Saint Hubert, bien des images religieuses et des tableaux célèbres nous la montrent et elle s’est inscrite dans notre imaginaire occidental.

Dans toutes les cultures la forêt est propice à ces apparitions de saints, de malins génies, de monstres, d’ombres mouvantes, de bruits insolites, de gnomes, lutins, farfadets, de faunes, d’elfes (une tradition nordique et anglosaxone), de liéchis slaves, esprits gardiens de la forêt, sans ombre, qui peuvent se faire aussi petits qu’une souris ou aussi grands qu’un arbre, de dryades (mythologie grecque), de djinns (tradition maghrébine), d’ogres, de sorcières, de magiciens, de serpents effrayants. Nous entendons les chuchotements d’arbres aux branches tordues. Goethe a évoqué ainsi le « Roi des aulnes » (der Erlkönig) de la tradition germanique, qui fait peur à l’enfant chevauchant dans la forêt avec son père : Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?

Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

Mon fils, pourquoi caches-tu ton visage effrayé?

-Mon père, ne vois-tu pas le roi des aulnes,

le roi des aulnes avec sa couronne et sa queue.

– Mon fils, c’est un nuage qui passe.

Aujourd’hui, les soldats romains de César ne s’y aventurent pas sans trembler à la pensée d’y rencontrer Astérix et Obélix musclés par la potion magique du druide Panoramix. Mais nous pouvons aussi nous y plonger dans le monde enchanté des Schtroumpfs.

L’infans immergé dans le couple mère-père

Je dis bien « mère-père », car l’habitude langagière qui place le père avant la mère dans nombre de locutions courantes reflète certes le machisme de nos sociétés, mais aucunement l’expérience de l’infans qui a vécu neuf mois en osmose avec le corps de la mère avant de voir naître à lui un homme – un inconnu, l’autre -, qui prétend lui donner certes de l’amour et mais exercer aussi sur lui une autorité étrangère.

Les traditions mythologiques identifient souvent la terre à la mère, Gaïa, et le ciel au père (là ou résident les dieux de l’Olympe, le dieu biblique). Ce lien qu’établit l’arbre par ses racines avec la terre et par ses cimes avec le ciel a donc pris force de symbole cosmique. Et l’être humain immergé dans la forêt réactualise ainsi sa mémoire inconsciente de son impuissance infantile (passivité) au sein du couple mère-père: un stade de la gestation de l’homo fabulator que nous avons nommé « le carré parental » dans notre théorie de la mythanalyse. Nous l’avons décrit comme le stade qui suit la naissance (le chaos) et crée les premières organisations synaptiques du cerveau fabulatoire (*). L’infans n’est pas encore capable de distinguer ses organes du monde qui naît à lui. D’où son impuissance émotive entre le désir de la mère nourricière et protectrice et la peur de la puissance étrangère du père. Ce sont les émotions mêmes de l’homme au milieu de la forêt qui fait corps avec lui entre la terre-mère et le ciel-père. C’est la même passivité hypersensible à toutes les imaginations biologiques qui peuvent s’emparer de l’infans, comme de l’homme démuni, pris d’anxiété, infans sans parole dans la forêt.

La richesse des mythologies, celle des contes et légendes en témoignent abondamment et puissamment. On y retrouve ce schéma biologique universel, certes diversement interprété selon la variété des civilisations et des cultures, mais toujours fortement actif dans toutes sortes de situations de l’adulte, et jusque dans nos rapports les plus actuels à la forêt. La forêt ne cessera jamais d’être un imaginaire mythique : celui des origines, tissées d’ombres et de lumières, celui de nos racines, ou celui de nos utopies de l’âge adulte : la forêt numérique, synthétique, entièrement sous notre contrôle, ou plutôt sous le contrôle du grand ordinateur central, qu’évoque La Matrice, ou Le soleil vert, le film d’anticipation américain réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1973 et inspiré du roman Make room! Make room! d’Harry Harrison.

La dynamique des stades de la gestation fabulatoire

Il ne faut pas considérer les stades de la gestation fabulatoire comme des périodes séparées qui apparaissent les une après les autres selon des ruptures, des discontinuités et se remplacent. Il fau plutôt les voire dans leur continuité accumulatrice, comme des séquences qui correspondent au développement biologique de l’infans et se renforcent ou s’opposent. Ainsi, le stade du pingouin élargit le monde de l’ourson, qui lui-même dynamise celui de la tortue sur le dos, tandis que le stade du homard s’oppose à l’impuissance des stades précédents. Et tous ces stades successifs se maintiendront comme un feuilleté dans la mémoire inconsciente du stade papillon adulte.

Ainsi, l’infans dans le stade du carré parental se souvient intensément du chaos du stade précédent lié à l’accouchement. Il se souvient de sa douleur et de ses peurs : d’où les frayeurs de l’adulte dans la forêt et sa peur de se perdre dans un univers qu’il associe au chaos, à la crainte de mourir autant qu’à des émotions nouvelles liées à un espoir de maîtriser quelque peu ce monde nouveau qui vient à lui, qui lui impose ses ténèbres, son immensité, ses menaces, mais aussi une conscience plus organisée dont il cherche les chemins et la lumière. Un univers encore inconnu auquel il ne saurait se confronter par des gestes transgressifs, comme d’abattre un arbre, sortir du sentier. Il a peur de tout. Encore passif il craint la force brutale des esprits.

Le mythanalyste constate ici la cohérence de sa théorie de la gestation fabulatoire et de l’expérience imaginative de l’adulte dans la forêt. Il prend davantage conscience de l’identification des éléments de la réalité avec les principaux acteurs du carré parental : si la forêt est associé par ses racines et par ses cimes à la mère et au père, tout s’éclaire. Pour autant, rien ne peut être plus erroné que la généralisation de ce genre d’association. On a trop vu l’abus caricatural dans la théorie freudienne de ces incessantes associations de tout objet aux deux sexes, le phallus ou le vagin, pour ne pas vouloir tomber à notre tour dans ce travers.

Le paramètre sociologique de la mythanalyse

Il ne faut jamais universaliser la mythanalyse dans ses interprétations des stades de gestation de l’imaginaire, fussent-ils biologiques et donc à cet égard susceptibles de généralisation. D’une part en raison des contextes géographiques de la naissance et d’autre part en raison des interprétations culturelles diverses, voire divergentes qui peuvent résulter de ces déterminants géographiques et sociaux.

Et en effet, qu’en est-il de ceux qui naissent dans les déserts de glace ou de sable, les autochtones qui ne connaissent que la toundra ou les oasis? Leur réactualisation du stade du carré parental est certainement déclenchée par d’autres figures de la nature que celle de la forêt primordiale. Je ne saurais dire lesquelles. À moins qu’elle ne demeure absente ou très limitée dans leur imaginaire adulte. C’est bien possible, mais je n’en connais pas les effets éventuels. D’autres que moi, qui connaissent mieux ces cultures, pourront se pencher très utilement sur cette question.

Hervé Fischer

(*)Mythe art: La dynamique du carré parental, peinture acrylique sur toile, 92 x 153 cm, 2014. Le souvenir du chaos est ici marqué par ces gesticulations noires qui emplissent encore l’espace fabulatoire – exception faite du corps de la mère.

————

Intervention de Véro BÉNÉ :

» Il n’est de forêt qu’imaginée »

En ce qui me concerne, je n’ai jamais vu que des plantations d’arbres.

Dans mon imagination, ce qui naît à l’évocation du mot forêt, ce sont les images d’une forêt fantasmagorique, née d’autres images : Images d’artistes et de conteurs.

Tout d’abord un lieu de profusion, d’entrelacements.

Les tressages de la forêt tropicale d’Henri Rousseau, grand imaginateur de la forêt qui prenait ses modèles au Jardin des Plantes.

Max Ernst et ses forêts mystérieuses, pétrifiées, menaçantes

Nous sommes captés par l’étrangeté du végétal, qui, utilisant d’autres ressources que nous, les animaux, vit dans une temporalité différente d’être potentiellement immortel (cf Francis HALLÉ dans un article récent (http://www.telerama.fr/monde/francis-halle-les-arbres-peuvent-etre-immortels-et-ca-fait-peur,34762.php), et Bernard Boisson dans son essai sur la forêt primordiale, qui reconnecte l’humanité au chaos des profondeurs).

Imaginaire de l’étrangeté végétale :

«La Montagne morte de la vie» de Michel Bernanos (1967) roman dans lequel 2 naufragés abordent une ile déserte, monde de végétaux étranges et carnivores où l’on voit les arbres rendre un culte à une montagne, sorte de dieu hostile qui pétrifie les humains.

Cette forêt née de l’imagination occidentale est d’abord un lieu qui fait peur. Elle figure le mystère, l’inconnu. Son étrangeté est aussi dans sa lumière, rare presque liquide.

La forêt : espace sauvage qui s’oppose à l’espace habité par les humains.

La forêt est un lieu de ténèbres, de chaos et d’incertitudes en contraste avec l’ordre et l’espace découvert des terres cultivées. C’est le Saltus. Dans les paysages ruraux européens, il se distingue de l’ager (champ cultivé) ; l’hortus (espaces jardinés) ; et de la silva (forêt seigneuriale, monastique ou paysanne).

Forêt du conte/Contes de la forêt

En dessinant ces images de la forêt Merveilleuse (2013), j’ai cherché en moi les impressions visuelles qui m’étaient restées des contes de mon enfance, et plus particulièrement mes préférés : ces contes que Vladimir Propp appelle les contes merveilleux.

Vladimir Propp (morphologie du conte-1928) cherche à déceler la structure narrative des contes merveilleux (c’est cette structure qui défini le conte merveilleux).

Le conte merveilleux est articulé autour d’événements toujours semblables, des unités de sens ou unités narratives de base qu’il appelle « fonctions ». Leurs variantes corespondent en fait à des unités de sens. Leur succession est toujours identique.

Perte ou malheur provoque le départ de l’héroïne ou du héros, qui, par sa rencontre et sa mise à l’épreuve par des alliés, des donateurs, triomphera de l’épreuve et reviendra initié-e et vivant-e et prêt(e) à se réinscrire dans le cycle de vie.

Forêt initiatique / lieu de passage.

Cette rencontre avec le donateur se situe le plus souvent dans une forêt profonde, un espace symbolique qui dépouille le héros des conventions dans lesquels il était pris jusqu’alors.

Le seuil de la forêt représente une frontière que l’on ne franchit pas impunément et qui interdit tout retour en arrière. En franchissant ce seuil, le héros se retrouve à l’orée de son destin.

La forêt dépouille le héros de ses conventions, de son histoire. Elle est le symbole de l’inconscient où des secrets peuvent être révélés et où de sombres émotions et des souvenirs refoulés peuvent être affrontés.

Franchir le seuil de la forêt, c’est partir à la découverte de soi-même ; c’est le cas des épopées chevaleresques avec notamment les romans médiévaux de Chrétien de Troyes :

Dans « Yvain ou Le Chevalier au Lion », Yvain part en forêt, il y rencontre un homme sauvage, qui n’est autre que lui-même. Il se laisse aller à ses émotions, prouve son courage et sa bravoure. Ainsi il se purifie de tous ses fantasmes et travers pour être apte à donner dignement la justice quand il reviendra dans l’aire civilisée ; «l’homme sauvage est le double du chevalier, l’ombre de son héroïsme, de sa bravoure, de sa rage.» (HARRISON, 1992).

Le but de la forêt n’est donc pas elle-même […] mais son au-delà, on ne fait que la traverser. Une chose se profile toujours à la sortie de la forêt : la liberté, le retour au cycle de vie que le malheur avait brisé.

«Un chemin existe, qui traverse la forêt dans son épaisseur et son immensité. Je sais que ce chemin ne ressemble à nul autre. Il est celui que l’on trace tout en progressant; chaque pas le dessine.» (c. David et V. Béné, La forêt Merveilleuse)

Il est à noter qu’en Afrique, chez certaines peuplades indigènes, le parcours initiatique des jeunes hommes adolescents se fait en forêt, lieu de purification et d’élévation. Devenus braves et vaillants à leur retour au village ils sont considérés par la communauté comme des hommes adultes et responsables.

Pour entrer dans cette univers sombre il faut à la fois courage et abandon, lâcher prise.

Abandonner la Peur de se perdre : abandonner cet imaginaire de la peur d’une forêt hostile qui s’oppose à sa pénétration et vous égare. Dans les croyances amérindiennes, la jungle te permet de voyager en elle si tu te conforme à certaines abstinences alimentaires et sexuelles.

Ce thème de l’égarement venant d’une intention hostile de la forêt est central dans le roman La Forêt des Mythimages ou La Forêt des Mythagos (titre original : Mythago Wood), roman de fantasy publié par l’auteur britannique Robert Holdstock en 1984.

Les Mythimages sont des êtres magiques issus de l’inconscient collectif des mythes et des légendes, qui prennent corps dans la forêt de Ryhope et incarnent de grands archétypes mythiques. La forêt elle-même mythique se défend de toute intrusion en égarant les visteurs.

L’abandon de cette peur donne naissance à l’image de la forêt protectrice accueillant les cœurs purs, comme Blanche neige est accueillie par tous les animaux après sa nuit d’horreur ou dans la légende médiévale de Geneviève de Brabant. (Accusée à tort d’adultère et condamnée à mort, Geneviève et son enfant survivent dans la forêt grâce au lait d’une biche qui s’attacha à eux.)

Forêt refuge

La forêt refuge (objet d’un colloque en septembre par le Groupe d’ Histoire des Forêts Françaises) est depuis toujours l’abri des ermites, des marginaux, des hors-la-loi comme robin des bois. Elle abrite les peuples forestiers menacés, ou les réfugiés et les sans abris.

«Quelque part dans les bois de La Rochette, trois hommes sans domicile fixe ont établi un campement où ils passent leurs nuits. Disposant chacun d’une tente, ils se regroupent aussi sous une grande bâche qui les abrite de la pluie, pour prendre le café ou discuter ensemble. Ils expliquent préférer être là plutôt qu’à Melun car ils y sont « tranquilles ».

La république de Seine et Marne 05/03/2015

Cette forêt protectrice offre de devenir cet enfant sauvage comme Mowgli ou Tarzan dans la forêt, mais de perdre le langage comme l’enfant loup, figure mythique* associée à la forêt.

*Seuls 2 cas «d’enfants sauvages» semblent historiquement avérés en occident.

– Marie-Angélique le Blanc (1731), la « fille sauvage » capturée à Songy en Champagne. (Marie-Angélique était une petite Amérindienne du Wisconsin, alors colonie française, de la tribu des « Renards », actuellement les « Foxes », aux États-Unis, grands ennemis des Sioux et des Français, ce qui explique sa longue survie en forêt, attendu que, très jeune déjà, elle savait nager, coudre des vêtements de peaux, etc.).

– Victor de l’Aveyron (1797), dépeint en 1969 dans le film L’Enfant sauvage de François Truffaut.