Ryūsei Kishida est un peintre et illustrateur japonais, né en 1891, mort en 1929.

Ryūsei Kishida est un peintre et illustrateur japonais, né en 1891, mort en 1929.

Hanasaka Jiisan, c’est la fable d’un vieillard qui -entre autres – faisait revivre les arbres morts.

« Mon chêne, je te retrouve sous le soleil torride

Mon chêne lacéré par les crocs des chenilles

Qui me rend mon pays échappant sous le masque

Insulte maculée des fleurs à sa ligne aride

Subtil désert de volupté brûlante

Malgré le fouet bruissant des mouches acharnées

En brassées piétinant le silence de buse

Hier le vent du nord me poussait hors les cimes

Perdue étais-je dans le rire d’une terre

À sa vérité âpre,

Ingrate à l’étranger

Mon chêne se souvient d’une joie détruite

Mon chêne baise mes mains de ses feuilles meurtries

Avec lui fidèle, je retourne à moi-même »

Un poème de Pierre Ménanteau, proposé par Elizabeth Dallet

Pourquoi l’arbre nous touche-t-il?

Parce que son bois inventa le feu,

Le papier et le carton.

Parce que son feu inventa le charbon,

Et son tronc, le cylindre;

Sa feuille, l’ombre et la lumière;

Sa ramure, ma cabane, la balançoire

Et l’escalade vers le ciel, le soleil!

Et quand,

Immobile,

Avec la forêt,

Jouant

A cache-cache,

Toujours le même

Mais différent,

Il nous apprend:

Présence, absence,

Murmure, silence.

« Le Créateur a planté, pour tous les habitants de la terre, un Arbre sacré sous lequel ils peuvent trouver ensemble l’apaisement, la force, la sagesse et la sécurité. Les racines de cet arbre s’enfoncent profondément dans notre Mère la Terre. Ses branches s’élèvent vers le firmament comme des mains tendues pour une prière à notre Père le Ciel. Ses fruits représentent les dons du Créateur : des enseignements qui montrent le chemin de l’amour, de la compassion, de la générosité, de la patience, de la sagesse, de la justice, du courage, du respect, de l’humilité et de tant d’autres vertus.

Les anciens nous ont appris que la vie de l’Arbre est intimement liée à celle des Êtres. Si les Êtres s’écartent de l’ombre protectrice de l’Arbre, s’ils oublient de se nourrir de ses fruits ou s’ils se tournent contre lui et cherchent à le détruire, un grand malheur s’abbattra sur eux. Nombre d’entre eux auront la mort dans l’âme. Ils perdront leur force morale. Ils cesseront de rêver et d’avoir des visions. Ils se querelleront pour un oui ou pour un non. Ils deviendront incapables de dire la vérité et d’avoir des rapports honnêtes entre eux. Ils ne sauront plus survivre sur leurs propres terres. Ils seront en proie à la colère et à la mélancolie. Petit à petit, ils s’empoisonneront et empoisonneront tout ce qu’ils toucheront.

Il avait été prédit que ces événements se produiraient, mais que l’Arbre ne mourrait jamais. Et tant que l’Arbre conserve la vie, les Êtres la conservent aussi. Il avait également été prédit qu’un jour les Êtres se réveilleraient comme s’ils sortaient d’un long sommeil, en état d’hypnose, et qu’ils repartiraient, timidement d’abord, puis avec une grande ardeur, à la recherche de l’Arbre sacré.

Où se trouve cet arbre, quels sont les fruits qui en garnissent les branches? Voilà un secret que nos sages chefs et anciens ont toujours gardé et conservé précieusement dans leur esprit et leur cœur. Ces âmes humbles bienveillantes et dévouées guideront quiconque s’engage avec honnêteté et sincérité sur le chemin menant à l’ombre protectrice de l’Arbre sacré.

Wantaqo’ti… »

D’après un texte amérindien, choisi par Elvire Ogiwara, femme de connaissance de traditions amérindienne et shamanique.

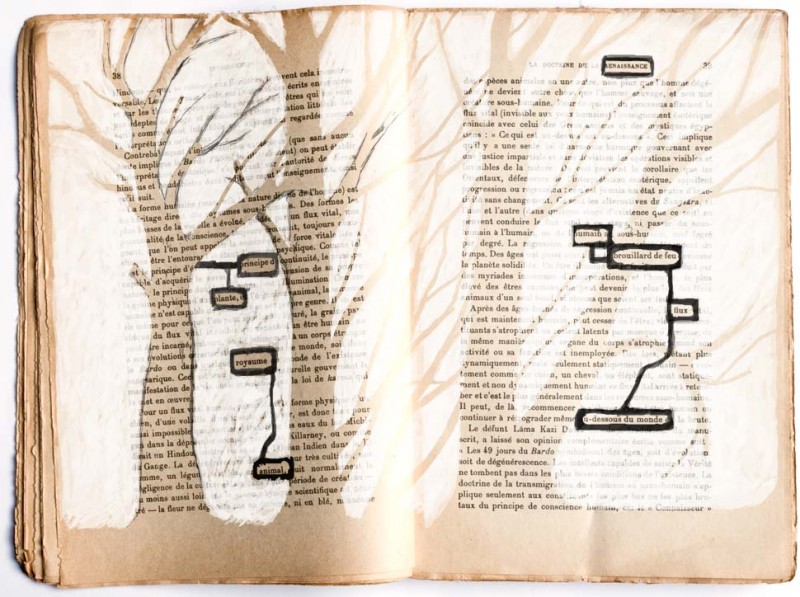

Le thème choisi pour la quatrième édition des Arts ForeZtiers 2015 (28/31 août), L’Arbre du Milieu du Monde, en appelle à l’historisation qui opère dans la prospective du livre et de la lecture, dès lors qu’il s’agit de comprendre les actuelles et à venir mutations des dispositifs et des pratiques de lecture, à la fois, à la lumière de leurs passés réels, et, de leurs racines mythiques, dès lors que nous nous concevons comme « animal lecteur », membres d’une « espèce fabulatrice », et ne cessons de questionner la pertinence de l’Hypothèse Sapir-Whorf qui postule que la langue avec laquelle nous pensons et lisons, nous écrivons et communiquons, donnerait forme à notre expérience du monde.

La lecture que nous ferions des mondes imaginaires, du monde particulier de la forêt, et d’une contemporanéité plus ou moins partagée, cette lecture singulière nous inscrirait en retour dans un effet de réel, dont seules, peut-être, des stratégies de lecture dé-li(r)antes pourraient nous délier.

Ainsi, le symbolisme de l’Arbre du Milieu oriente naturellement dans un premier temps notre réflexion vers le Pardès de la kabbale. Paradis dissimulé, jardin, verger, vignoble peut-être (d’où découle le mot « page »), un champ (pensons aux écritures boustrophédon, au rongo-rongo…) dont l’entretien, dans toute sa polysémie, nous ferait progresser dans notre lecture des mystères du monde.

Le bien connu sonnet « Correspondances » de Baudelaire, avec son vers : « L’homme y passe à travers des forêts de symboles », nous transporte dans ces bois d’où la lecture un jour se mit en marche aux côtés de nos ancêtres (se reporter aux étymologies latine et grecque de « livre » : liber, biblos…).

En quoi alors cette « forêt de symboles », et, par extension, forêt de signes, forêt de lettres, pourrait-elle nous inciter à la recherche de sentiers de traverse, de lectures buissonnières ?

Si nous suivions ce chemin, alors l’expérience devrait être partagée et s’enrichir de celles de lectrices et de lecteurs, non plus de livres seulement, mais de forêts également.

L’on compare généralement certaines grandes constructions romanesques à des cathédrales, parfois à des symphonies, et cela souvent implicitement, c’est-à-dire sans que ce rapport mystérieux ne soit clairement formulé. Et si maintenant nous les comparions à des forêts ? Si l’on y faisait émerger, de lectures singulières, les invisibles forêts qu’elles renferment peut-être, comme des cités, je pense notamment aux villes invisibles d’Italo Calvino ?

D’où ces deux interrogations : y aurait-il des forêts invisibles dans des livres, et, y aurait-il des livres invisibles dans des forêts, ou, plus exactement, des livres seraient-ils des forêts, et vice-versa ?

Un autre chemin serait peut-être de rechercher la trace de cet Arbre du Milieu et du mille-feuilles des possibles lectures, dans le célèbre roman de Kenzaburo Oe, « M/T et l’Histoire des merveilles de la forêt »… A suivre…

Lorenzo Soccavo, chercheur en prospective du livre et de la lecture.

voilà

L‘arbre bleu du Couvent

il est mort des mauvais traitements

probablement chimiques de mon voisin exploitant agricole pas agri-cool

je l’ai peint de la couleur la plus artificielle qui soit

pour dire que sa fin prématurée l’était tout autant

et puis parce que ça met le blue

et puis parce que j’aime le bleu et le dessin qu’il fait maintenant en contraste en toute saison

François Terrien

“ Les arbres des forêts sont des femmes très belles

Qui le jour portent l’aigle et la nuit le hibou”

Que pouvons-nous faire devant la perte du sens et les ravages de la financiarisation ?

Devant le danger, la nature crée ses solutions de survie.

La création artistique permet d’expérimenter certaines procédures qu’emploie la nature pour se régénérer. Elle élabore petit à petit une conscience qui ne fait pas que réfléchir la nature, elle la pénètre de l’intérieur pour la comprendre et s’en faire une force alliée.

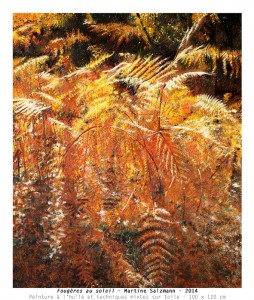

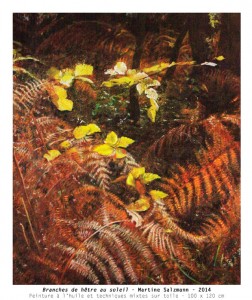

Ma série des Fougères est une tentative de cet acabit. Cette série de fusains et de peintures est une méditation sur la création inaugurée il y a trente ans, qui continue à interroger la formation du visible et le renforcement du vivant. Cela se traduit par une revitalisation de la matière, une régénération de la forme et de l’espace.

Quand le chaos hypnotise les sens et immobilise l’esprit, rester simple. Malgré la complexité, attendre de percevoir la géométrie des choses. À travers les enchevêtrements, retrouver les traces de flux. Court-circuiter l’incompréhensible en s’installant dans le non savoir. Vivre le geste pictural, sentir la plante. Être, comprendre plutôt que représenter.

La vitalité émerge alors par la touche pulsive, le sens de la forme. La matière respire dans l’interpénétration des matériaux hétérogènes. Au hasard des rencontres, la couleur et la matière ordonnent le passage mystérieux du visible. Des multiples couches de ce chaos sensible émerge le trajet lisible et puissant de la sève.

Pour appréhender le désordre des Fougères j’utilise les fractales de Mandelbrot. La fractale est une forme complexe, qui se déploie à l’identique du tout petit au plus grand. Son arborescence passe avec aisance d’une échelle à l’autre, de la terminaison végétale à la feuille, de la branche à la plante sans autre transformation que le développement infini de l’arborescence.

Ce développement majestueux n’est-il pas la source d’une régénération infinie ?

Martine Salzmann

Paris février 2015